Однажды сказочник Казак Луганский отправился знакомиться с другим сказочником, что проживал на углу Гороховой и Большой Морской улиц.

Максим Гуреев

Поднявшись на третий этаж, он был встречен слугою, который принял у него шинель и пошёл докладывать о прибывшем госте.

«Я, волнуясь, шёл по комнатам, пустым и сумрачным — вечерело», — запишет впоследствии в своём дневнике Казак.

Впрочем, волнение мгновенно исчезло, когда дверь распахнулась и перед нашим героем предстал весьма известный в Петербурге сказочник и сочинитель Александр Пушкин.

Листая принесённую ему Казаком Луганским книгу «Русские сказки», Александр Сергеевич восхищался: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей!»

А потом завязался сердечный разговор, в ходе которого выяснилось, что гость уже несколько лет занимается собирательством русских слов и его коллекция весьма изрядна, так как насчитывает около 20 тысяч словарных статей.

«Нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!» — воскликнул поэт, вполне возможно, и не подозревая, на какое великое дело он подвигает Казака Луганского этими своими словами.

Известно, что описанная выше встреча состоялась в Петербурге в 1832 году, когда в столице Империи впервые заговорили о некоем 31‑летнем этнографе, фольклористе и военном враче немецко‑датского происхождения Владимире Ивановиче Дале (1801–1872), решительно вступившем на литературное поприще под псевдонимом Казак Луганский с книгой «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый».

Псевдоним был избран Владимиром Ивановичем неслучайно. Дело в том, что он родился в Луганском заводе (ныне Луганск) Екатеринославской губернии и, хоть провёл в этом поселении лишь раннее своё детство, считал его своей родиной.

Воистину что‑то гоголевское слышалось в псевдониме нашего героя; недаром же в 1845 году о Владимире Дале Виссарион Белинский писал: «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе».

Впрочем, меряться талантами и собственной значимостью на писательском поприще с лёгкой руки критиков у нас умели всегда, что и говорить.

«Новый Гоголь явился», как мы помним, в лице Фёдора Михайловича.

Негласное соперничество того же Фёдора Михайловича с Иваном Сергеевичем будоражило русский литпроцесс второй половины XIX столетия.

Лев Николаевич, наконец, сделал всякую дискуссию о величии сочинителя в России бессмысленной, провозгласив мерилом истинного литературного мастерства самого себя.

Другое дело — человеческие отношения, когда утилитарное и профессиональное отходит на второй план, а на первый выдвигаются доброта и отзывчивость — качества, откровенно говоря, не вполне характерное для творческой среды в целом.

В последний раз Владимир Даль и Александр Пушкин встретились зимой 1837 года на Мойке за двое суток до кончины поэта.

Владимир Иванович вспоминал: «Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне ты, — я отвечал ему так же, и побратался с ним уже не для здешнего мира... В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти, — и не мог отбиться от трёх слов из „Онегина“, трёх страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей, — слова: Ну, что ж? — убит!»

Казалось бы, на этих словах Владимира Луганского можно было закончить данное печальное повествование, если бы не одно довольно мистическое обстоятельство, связанное с нашими героями‑сказочниками, и о котором едва ли осведомлен современный читатель.

Итак, 26 августа 1890 года в Нижнем Новгороде был освящён храм во имя святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана. Архитектором проекта стал академик Императорской Академии художеств, старший сын Владимира Ивановича Лев Владимирович Даль (1834–1878) (его же авторству принадлежит знаменитый Нижегородский Новоярмарочный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского). Храм, как известно, был освящён архиепископом Владимиром (Петровым, 1828–1897) и украшен на средства купца второй гильдии Дмитрия Алексеевича Обрядчикова. В правом крыле местного ряда резного иконостаса, как и положено, располагалась храмовая икона святых Космы и Дамиана...

Казалось бы, событие, хоть и важное для города, но вполне рядовое для того времени, когда возведение храмов было делом обыденным, рядовым, если угодно.

Однако, возведя свои взоры к храмовой иконе (сейчас она хранится в Музее истории религии в Петербурге), прихожане не могли не впасть в изумление — пред ними в образе святых братьев — целителей и бессребреников — были запечатлены Александр Сергеевич и Владимир Иванович.

Предположительно, заказ на именно такое исполнение образа поступил от семьи В.И. Даля, чей сын принимал непосредственное участие в возведении Космодемьянского храма.

А ведь действительно: Пушкин — целитель русским словом. Даль — военврач, хирург, известный в Петербурге окулист, собиратель тех самых цельбоносных русских слов.

Однако это лишь предположение, достоверных подтверждений которому не существует.

Впрочем, можно ли найти документальное подтверждение того, что Владимир Иванович назвал «братанием в нездешнем мире»?

Нет.

Конечно, нет!

Луганск – Москва, июнь 2025.

«Я, волнуясь, шёл по комнатам, пустым и сумрачным — вечерело», — запишет впоследствии в своём дневнике Казак.

Впрочем, волнение мгновенно исчезло, когда дверь распахнулась и перед нашим героем предстал весьма известный в Петербурге сказочник и сочинитель Александр Пушкин.

Листая принесённую ему Казаком Луганским книгу «Русские сказки», Александр Сергеевич восхищался: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей!»

А потом завязался сердечный разговор, в ходе которого выяснилось, что гость уже несколько лет занимается собирательством русских слов и его коллекция весьма изрядна, так как насчитывает около 20 тысяч словарных статей.

«Нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!» — воскликнул поэт, вполне возможно, и не подозревая, на какое великое дело он подвигает Казака Луганского этими своими словами.

Известно, что описанная выше встреча состоялась в Петербурге в 1832 году, когда в столице Империи впервые заговорили о некоем 31‑летнем этнографе, фольклористе и военном враче немецко‑датского происхождения Владимире Ивановиче Дале (1801–1872), решительно вступившем на литературное поприще под псевдонимом Казак Луганский с книгой «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый».

Псевдоним был избран Владимиром Ивановичем неслучайно. Дело в том, что он родился в Луганском заводе (ныне Луганск) Екатеринославской губернии и, хоть провёл в этом поселении лишь раннее своё детство, считал его своей родиной.

Воистину что‑то гоголевское слышалось в псевдониме нашего героя; недаром же в 1845 году о Владимире Дале Виссарион Белинский писал: «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе».

Впрочем, меряться талантами и собственной значимостью на писательском поприще с лёгкой руки критиков у нас умели всегда, что и говорить.

«Новый Гоголь явился», как мы помним, в лице Фёдора Михайловича.

Негласное соперничество того же Фёдора Михайловича с Иваном Сергеевичем будоражило русский литпроцесс второй половины XIX столетия.

Лев Николаевич, наконец, сделал всякую дискуссию о величии сочинителя в России бессмысленной, провозгласив мерилом истинного литературного мастерства самого себя.

Другое дело — человеческие отношения, когда утилитарное и профессиональное отходит на второй план, а на первый выдвигаются доброта и отзывчивость — качества, откровенно говоря, не вполне характерное для творческой среды в целом.

В последний раз Владимир Даль и Александр Пушкин встретились зимой 1837 года на Мойке за двое суток до кончины поэта.

Владимир Иванович вспоминал: «Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. В первый раз сказал он мне ты, — я отвечал ему так же, и побратался с ним уже не для здешнего мира... В продолжение долгой, томительной ночи глядел я с душевным сокрушением на эту таинственную борьбу жизни и смерти, — и не мог отбиться от трёх слов из „Онегина“, трёх страшных слов, которые неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей, — слова: Ну, что ж? — убит!»

Казалось бы, на этих словах Владимира Луганского можно было закончить данное печальное повествование, если бы не одно довольно мистическое обстоятельство, связанное с нашими героями‑сказочниками, и о котором едва ли осведомлен современный читатель.

Итак, 26 августа 1890 года в Нижнем Новгороде был освящён храм во имя святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана. Архитектором проекта стал академик Императорской Академии художеств, старший сын Владимира Ивановича Лев Владимирович Даль (1834–1878) (его же авторству принадлежит знаменитый Нижегородский Новоярмарочный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского). Храм, как известно, был освящён архиепископом Владимиром (Петровым, 1828–1897) и украшен на средства купца второй гильдии Дмитрия Алексеевича Обрядчикова. В правом крыле местного ряда резного иконостаса, как и положено, располагалась храмовая икона святых Космы и Дамиана...

Казалось бы, событие, хоть и важное для города, но вполне рядовое для того времени, когда возведение храмов было делом обыденным, рядовым, если угодно.

Однако, возведя свои взоры к храмовой иконе (сейчас она хранится в Музее истории религии в Петербурге), прихожане не могли не впасть в изумление — пред ними в образе святых братьев — целителей и бессребреников — были запечатлены Александр Сергеевич и Владимир Иванович.

Предположительно, заказ на именно такое исполнение образа поступил от семьи В.И. Даля, чей сын принимал непосредственное участие в возведении Космодемьянского храма.

А ведь действительно: Пушкин — целитель русским словом. Даль — военврач, хирург, известный в Петербурге окулист, собиратель тех самых цельбоносных русских слов.

Однако это лишь предположение, достоверных подтверждений которому не существует.

Впрочем, можно ли найти документальное подтверждение того, что Владимир Иванович назвал «братанием в нездешнем мире»?

Нет.

Конечно, нет!

Луганск – Москва, июнь 2025.

Печатается по: Гуреев М. Не для здешнего мира // Мир Музея. 2025. №7. С.8–10.

См. также: Гуреев М. Новая античность // Мир Музея. 2025. №7. С.2–5.

Ковалёв А. Драма «Девушки с веслом» // Мир Музея. 2025. №7. С.10.

Гуреев М. Pro memoria // Мир Музея. 2025. №5. С.2–4.

Гуреев М. Святые Русской Фиваиды // Мир Музея. 2024. №7. С.31–34.

Пушкинъ А. Тифлисъ. 1829 // Мир Музея. 2024. №6. С.30–32.

Ковалёв А. Драма «Девушки с веслом» // Мир Музея. 2025. №7. С.10.

Гуреев М. Pro memoria // Мир Музея. 2025. №5. С.2–4.

Гуреев М. Святые Русской Фиваиды // Мир Музея. 2024. №7. С.31–34.

Пушкинъ А. Тифлисъ. 1829 // Мир Музея. 2024. №6. С.30–32.

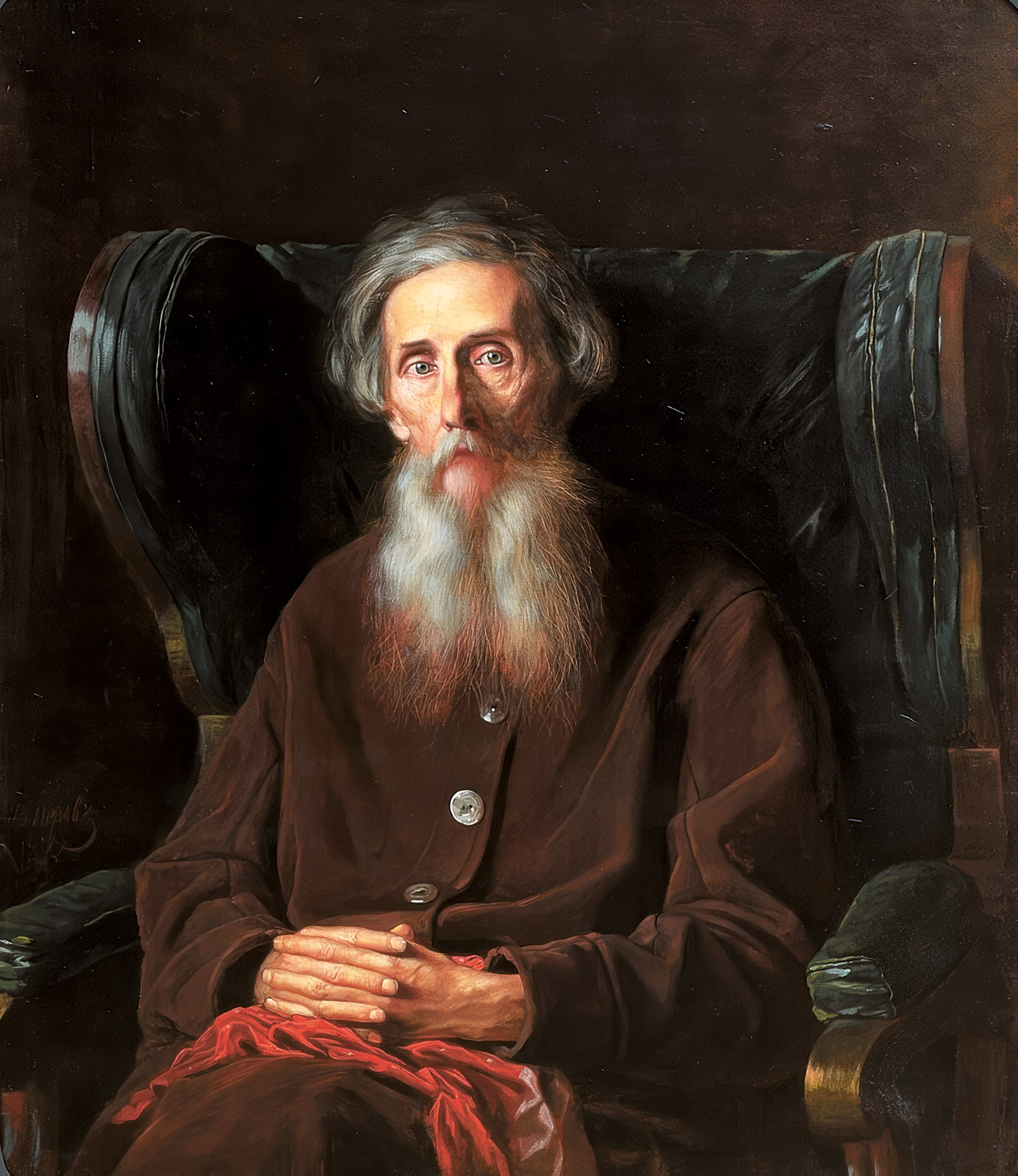

На илл.: В.Г. Перов. Портрет Владимира Ивановича Даля. 1872.