В Музее-заповеднике А.С. Пушкина в подмосковных Больших Вязёмах рассказывают не только о Пушкине, но и о самых неожиданных личностях — например, о Шаляпине или о Тарковском...

Валерия Ахметьева. Фото Константина Преображенского

Что связывает эти великие имена? Не только Борис Годунов — историческая личность, персонаж трагедии, опера, созданная по этому произведению, и заглавная партия в ней, — но и усадьба Вязёмы. Здесь бывал в детстве Пушкин, сюда заглядывал Шаляпин по пути в Звенигород, а режиссёр Андрей Тарковский сопровождал на прогулках сюда своего отца Арсения Тарковского, жившего некоторое время в Голицине.

Теперь мы приехали в весенние Вязёмы осмотреть обновлённую экспозицию Музея Бориса Годунова и петровского времени в Конном дворе. Нас встретил заместитель директора музея по научной работе Владимир Сизов и провёл для нас экскурсию.

Поднимаемся по лестнице. Вдоль неё висит полотнище с рисунками — как бы окошки, открывающиеся в XѴI век. Вот Иван Грозный с женой Анастасией едет на богомолье, в Троице‑Сергиеву Лавру. Вот крестят Фёдора Иоанновича, расписывают собор, здесь строят храм Покрова, а вот наблюдают в небе комету.

Вообще помещение музея небольшое и сложной геометрии. В камерном пространстве необходимо было разместить экспонаты, относящиеся к разным эпохам, множеству исторических персон, имевших отношение к усадьбе, показать многочисленные археологические находки.

В результате зал разделили на три зоны, посвящённые истории и археологии, религии и литературе, при этом элементы экспозиции взаимосвязаны. Эти зоны маркированы. Пол в зоне истории и археологии выложен так называемым дубовым кирпичом. Храмовая экспозиция обозначается кирпичной ёлочкой, а пол из тёсаных досок маркирует пушкинскую часть.

Начинается рассказ В. Сизова у стенда о Вязёмском Яме, его значении, и об археологических находках, там сделанных. Продолжают экспозицию находки, связанные с дворцом Бориса Годунова. Есть там и примечательные предметы личного благочестия, найденные по большей части в парке Вязём. Вот, например, три крестика с Никитой Бесогоном вместо Иисуса Христа.

Владимир Сизов рассказывает нам о культе Никиты Бесогона на Руси в XѴI – XѴII веке. Во время никонианских реформ было обнаружено, что Никита Бесогон известен исключительно в России, вероятно, получило распространение какое‑то апокрифическое житие, на основе которого и возник культ. С этим культом стали бороться, и при Петре I Никита Бесогон остался только у старообрядцев.

В витринах представлены и другие предметы из дворца Годунова, гравюра, на которой отмечен этот дворец, план Кремлеграда — амбициозного проекта царя, который собирался перестроить Кремль по образцу Иерусалима. Вообще, замечает наш экскурсовод, у Годунова были на то основания. Он стал первым царём, который был венчан патриархом. Иерусалимский патриарх в письме признает Бориса Годунова главой всех православных царств и называет его ктитором Храма Гроба Господня. «Такое даже тамплиерам не снилось», — добавляет В. Сизов.

Следующий экспонат совсем неожиданный. Это единственный известный сохранившийся пример деревянного дворцового строительства — часть подклета дворца Бориса Годунова, уцелевшая при пожаре в Смуту. Его обнаружили в 2004 году при реставрации Конного двора. Подклет сложен из еловых брёвен, его стены выложены из осины, пол изолирован берестой. Сохранилась и дренажная система из дубовых труб, которые выводились в пруд. «По сути — водопровод, канализация, в конце XѴI века здесь в Вязёмах! Это, конечно, поражает воображение», — замечает заместитель директора.

В подклете было найдено множество керамики, в том числе осколки рамочных красноглиняных изразцов, в основном предположительно вывезенных в Тушинский лагерь Лжедмитрия II...

Наконец, нам показывают экспонат, который наш хозяин называет «гвоздём программы», уникальной вещью, не имеющей аналогов, — часть скоморошьей свирели, инструмента скомороха, развлекавшего царских гостей на пирах в вязёмском дворце Годунова. Керамическая часть инструмента сохранилась, а деревянная, конечно, нет.

Свирель интересна сама по себе, но не всякий гость музея обратит на неё внимание без подсказки. Поэтому создатели сделали так, что свирель можно не только рассмотреть — на видеоэкране воспроизводится её изображение и рисунок: скоморох играет на свирели и ведёт за собой медведя, — но и послушать: Музей музыки предоставил для экспозиции запись игры на похожей свирели, сделанную в 1930‑е годы. Может, звучание не совсем такое же, но похожее.

Следующий раздел экспозиции посвящён Смутному времени. Здесь представлены разнообразные пули, стрелы, в том числе арбалетные, шпоры, клады с европейскими монетами, в соседней витрине — европейский шлем‑лобстер начала XѴII века. Интересный экспонат — било от боевого кистеня, русского оружия, которое не вполне знакомо нынешним посетителям. Для чего нужен кистень и как им действовать, объясняет изображение на видеоэкране.

Мы подходим к сложной движущейся схеме, которую В. Сизов называет «колесо истории». Колесо наглядно связывает события Смуты с тем, что происходило в Вязёмах. Каждый год соотносится с определённым источником и определённой картинкой.

Переходим в зону кирпичного пола. Здесь экспонаты, рассказывающие о религии.

Прежде всего нам показывают Библию Лютера, 1598 года, неведомым путём попавшую в фонды музея. Этот экспонат служит иллюстрацией лояльного отношения Бориса Годунова к протестантам. Рядом с витриной — изображение встречи патриарха Филарета (Романова), возвращавшегося из польского плена, на мосту через Вязёму. Интересный крест из села Фёдоровское под Вязьмой, предполагаемой родины Бориса Годунова.

И уникальный клад, найденный в Михайловском, неподалёку от Вязём, — 40 крестов‑энколпионов, найденных в одном месте. «Видимо, при наступлении поляков кресты собрали и спрятали куда‑то под половицу храма, — рассказывает В. Сизов. — Поляки сожгли храм, все обрушилось — а спустя столетия наш археолог Алексей Алексеев сумел их найти. Обычно находят один‑два креста, а тут 40 крестов в одном месте. Причем видно, что они спёкшиеся, что сверху что‑то горело. Помимо крестов еще образки, такая, можно сказать, ризница небольшая. И вот такие штучки, это навершия от посохов».

Рассказывает заместитель директора и об очепном звоне, звучавшем с вязёмской колокольни, а сейчас сохранившемся лишь в Псково‑Печерском монастыре, и об итальянской лепнине, которой храм был украшен в конце XѴI века, и о росписи храма — в музее представлены копии фресок, сделанные студентами Академии художеств, с редкими сюжетами, которые посвящены гибели Содома.

И вот рассказ подходит к Пушкину. Мы в третьей зоне зала, связанной с историей создания «Бориса Годунова»: из множества исторических сюжетов создатель трагедии выбрал именно этот, потому что с детства знал о таком персонаже.

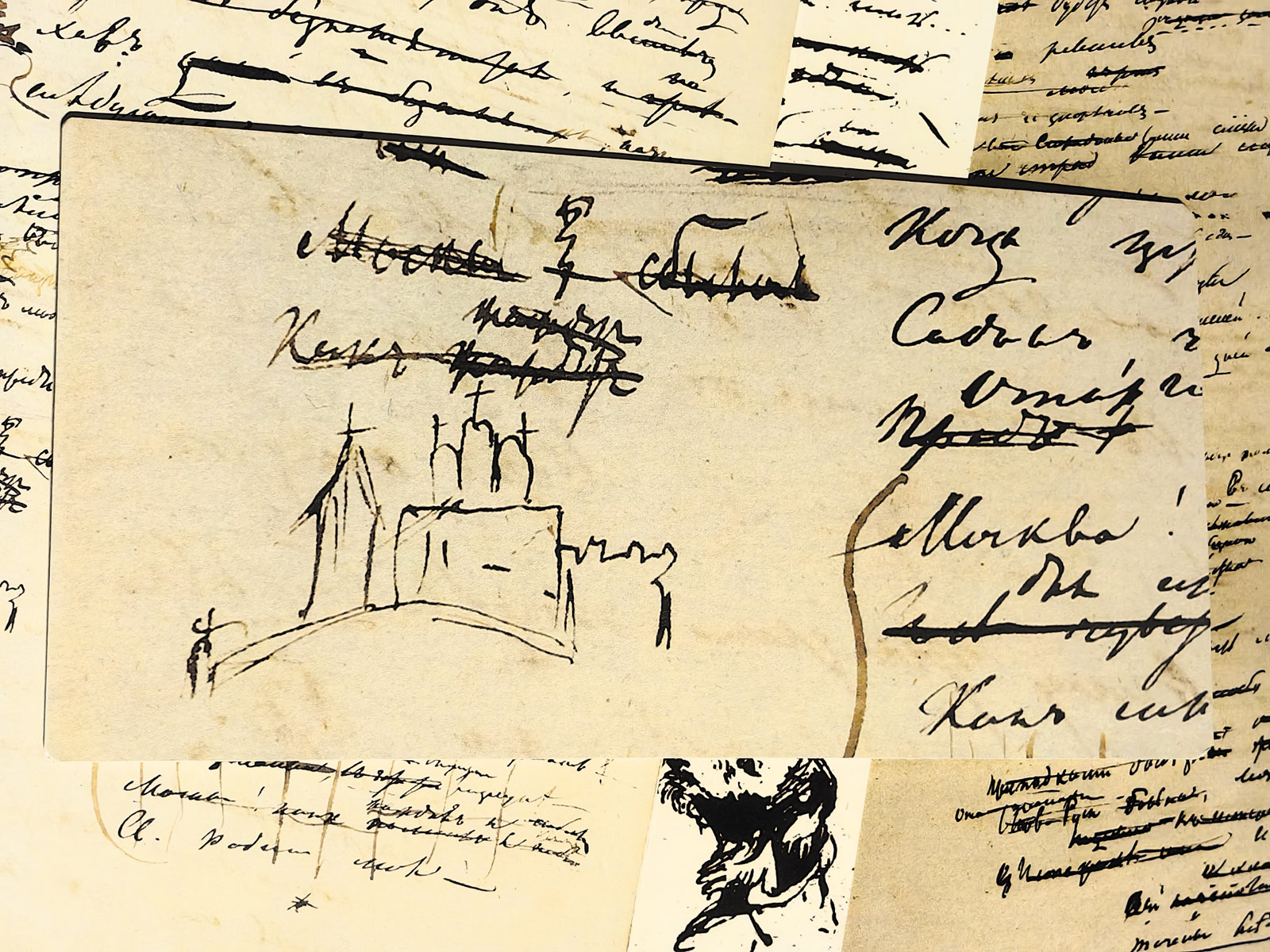

Мы видим прижизненное издание «Бориса Годунова» 1831 года, репродукции рукописей Пушкина с рисунками: один из них, похоже, изображает вязёмский храм и рядом с ним — могилу брата Александра Сергеевича Николая, там похороненного. Рядом выставлены другие книги: Карамзин, Шекспир, «Угличское дело» в переводе Клейна — все они послужили Пушкину при создании «Бориса Годунова».

Завершает экспозицию рассказ о Борисе Годунове как всемирно известном оперном персонаже. Видим портрет Мусоргского, многочисленные программки и афиши «Бориса Годунова» — среди них афиша постановки Андрея Тарковского в «Ковент‑Гардене» в 1989 году. А на этой афише использована фотография Вязёмского храма. Кроме того, говорит В. Сизов, фото храма было использовано при создании декораций к одной из сцен. Это не случайно: отец режиссёра поэт Арсений Тарковский, одно время жил в Голицыне, Андрей приезжал к нему в гости, они наверняка видели храм и знали, что его построил Борис Годунов.

«Да и Шаляпин здесь бывал, — продолжает В. Сизов. — Мы не знаем, был ли он здесь в Вязёмах, но он был в Звенигороде. Ездил он туда на поезде: доезжал до Голицына и брал извозчика. Вполне возможно, что Шаляпин ехал на извозчике мимо храма. Видимо, голову поворачивал». Всё не случайно: музей в Конном дворе в усадьбе Вязёмы — место, хранящее память и о царе, и о великом создателе «Бориса Годунова», и вообще о многовековой истории.

Москва – пос. Большие Вязёмы (Московская область). См. также четвёртую страницу обложки.

Теперь мы приехали в весенние Вязёмы осмотреть обновлённую экспозицию Музея Бориса Годунова и петровского времени в Конном дворе. Нас встретил заместитель директора музея по научной работе Владимир Сизов и провёл для нас экскурсию.

Поднимаемся по лестнице. Вдоль неё висит полотнище с рисунками — как бы окошки, открывающиеся в XѴI век. Вот Иван Грозный с женой Анастасией едет на богомолье, в Троице‑Сергиеву Лавру. Вот крестят Фёдора Иоанновича, расписывают собор, здесь строят храм Покрова, а вот наблюдают в небе комету.

Вообще помещение музея небольшое и сложной геометрии. В камерном пространстве необходимо было разместить экспонаты, относящиеся к разным эпохам, множеству исторических персон, имевших отношение к усадьбе, показать многочисленные археологические находки.

В результате зал разделили на три зоны, посвящённые истории и археологии, религии и литературе, при этом элементы экспозиции взаимосвязаны. Эти зоны маркированы. Пол в зоне истории и археологии выложен так называемым дубовым кирпичом. Храмовая экспозиция обозначается кирпичной ёлочкой, а пол из тёсаных досок маркирует пушкинскую часть.

Начинается рассказ В. Сизова у стенда о Вязёмском Яме, его значении, и об археологических находках, там сделанных. Продолжают экспозицию находки, связанные с дворцом Бориса Годунова. Есть там и примечательные предметы личного благочестия, найденные по большей части в парке Вязём. Вот, например, три крестика с Никитой Бесогоном вместо Иисуса Христа.

Владимир Сизов рассказывает нам о культе Никиты Бесогона на Руси в XѴI – XѴII веке. Во время никонианских реформ было обнаружено, что Никита Бесогон известен исключительно в России, вероятно, получило распространение какое‑то апокрифическое житие, на основе которого и возник культ. С этим культом стали бороться, и при Петре I Никита Бесогон остался только у старообрядцев.

В витринах представлены и другие предметы из дворца Годунова, гравюра, на которой отмечен этот дворец, план Кремлеграда — амбициозного проекта царя, который собирался перестроить Кремль по образцу Иерусалима. Вообще, замечает наш экскурсовод, у Годунова были на то основания. Он стал первым царём, который был венчан патриархом. Иерусалимский патриарх в письме признает Бориса Годунова главой всех православных царств и называет его ктитором Храма Гроба Господня. «Такое даже тамплиерам не снилось», — добавляет В. Сизов.

Следующий экспонат совсем неожиданный. Это единственный известный сохранившийся пример деревянного дворцового строительства — часть подклета дворца Бориса Годунова, уцелевшая при пожаре в Смуту. Его обнаружили в 2004 году при реставрации Конного двора. Подклет сложен из еловых брёвен, его стены выложены из осины, пол изолирован берестой. Сохранилась и дренажная система из дубовых труб, которые выводились в пруд. «По сути — водопровод, канализация, в конце XѴI века здесь в Вязёмах! Это, конечно, поражает воображение», — замечает заместитель директора.

В подклете было найдено множество керамики, в том числе осколки рамочных красноглиняных изразцов, в основном предположительно вывезенных в Тушинский лагерь Лжедмитрия II...

Наконец, нам показывают экспонат, который наш хозяин называет «гвоздём программы», уникальной вещью, не имеющей аналогов, — часть скоморошьей свирели, инструмента скомороха, развлекавшего царских гостей на пирах в вязёмском дворце Годунова. Керамическая часть инструмента сохранилась, а деревянная, конечно, нет.

Свирель интересна сама по себе, но не всякий гость музея обратит на неё внимание без подсказки. Поэтому создатели сделали так, что свирель можно не только рассмотреть — на видеоэкране воспроизводится её изображение и рисунок: скоморох играет на свирели и ведёт за собой медведя, — но и послушать: Музей музыки предоставил для экспозиции запись игры на похожей свирели, сделанную в 1930‑е годы. Может, звучание не совсем такое же, но похожее.

Следующий раздел экспозиции посвящён Смутному времени. Здесь представлены разнообразные пули, стрелы, в том числе арбалетные, шпоры, клады с европейскими монетами, в соседней витрине — европейский шлем‑лобстер начала XѴII века. Интересный экспонат — било от боевого кистеня, русского оружия, которое не вполне знакомо нынешним посетителям. Для чего нужен кистень и как им действовать, объясняет изображение на видеоэкране.

Мы подходим к сложной движущейся схеме, которую В. Сизов называет «колесо истории». Колесо наглядно связывает события Смуты с тем, что происходило в Вязёмах. Каждый год соотносится с определённым источником и определённой картинкой.

Переходим в зону кирпичного пола. Здесь экспонаты, рассказывающие о религии.

Прежде всего нам показывают Библию Лютера, 1598 года, неведомым путём попавшую в фонды музея. Этот экспонат служит иллюстрацией лояльного отношения Бориса Годунова к протестантам. Рядом с витриной — изображение встречи патриарха Филарета (Романова), возвращавшегося из польского плена, на мосту через Вязёму. Интересный крест из села Фёдоровское под Вязьмой, предполагаемой родины Бориса Годунова.

И уникальный клад, найденный в Михайловском, неподалёку от Вязём, — 40 крестов‑энколпионов, найденных в одном месте. «Видимо, при наступлении поляков кресты собрали и спрятали куда‑то под половицу храма, — рассказывает В. Сизов. — Поляки сожгли храм, все обрушилось — а спустя столетия наш археолог Алексей Алексеев сумел их найти. Обычно находят один‑два креста, а тут 40 крестов в одном месте. Причем видно, что они спёкшиеся, что сверху что‑то горело. Помимо крестов еще образки, такая, можно сказать, ризница небольшая. И вот такие штучки, это навершия от посохов».

Рассказывает заместитель директора и об очепном звоне, звучавшем с вязёмской колокольни, а сейчас сохранившемся лишь в Псково‑Печерском монастыре, и об итальянской лепнине, которой храм был украшен в конце XѴI века, и о росписи храма — в музее представлены копии фресок, сделанные студентами Академии художеств, с редкими сюжетами, которые посвящены гибели Содома.

И вот рассказ подходит к Пушкину. Мы в третьей зоне зала, связанной с историей создания «Бориса Годунова»: из множества исторических сюжетов создатель трагедии выбрал именно этот, потому что с детства знал о таком персонаже.

Мы видим прижизненное издание «Бориса Годунова» 1831 года, репродукции рукописей Пушкина с рисунками: один из них, похоже, изображает вязёмский храм и рядом с ним — могилу брата Александра Сергеевича Николая, там похороненного. Рядом выставлены другие книги: Карамзин, Шекспир, «Угличское дело» в переводе Клейна — все они послужили Пушкину при создании «Бориса Годунова».

Завершает экспозицию рассказ о Борисе Годунове как всемирно известном оперном персонаже. Видим портрет Мусоргского, многочисленные программки и афиши «Бориса Годунова» — среди них афиша постановки Андрея Тарковского в «Ковент‑Гардене» в 1989 году. А на этой афише использована фотография Вязёмского храма. Кроме того, говорит В. Сизов, фото храма было использовано при создании декораций к одной из сцен. Это не случайно: отец режиссёра поэт Арсений Тарковский, одно время жил в Голицыне, Андрей приезжал к нему в гости, они наверняка видели храм и знали, что его построил Борис Годунов.

«Да и Шаляпин здесь бывал, — продолжает В. Сизов. — Мы не знаем, был ли он здесь в Вязёмах, но он был в Звенигороде. Ездил он туда на поезде: доезжал до Голицына и брал извозчика. Вполне возможно, что Шаляпин ехал на извозчике мимо храма. Видимо, голову поворачивал». Всё не случайно: музей в Конном дворе в усадьбе Вязёмы — место, хранящее память и о царе, и о великом создателе «Бориса Годунова», и вообще о многовековой истории.

Москва – пос. Большие Вязёмы (Московская область). См. также четвёртую страницу обложки.

Печатается по: Ахметьева В., Преображенский К. Никита Бесогон и скоморохи // Мир Музея. 2025. №5. С.37–40.

См. также: Разговор в Вязёмах. Беседа Ларисы Плетниковой с Александром Рязановым // Мир Музея. 2024. №6. С.20–22.

Ахметьева В., Преображенский К. У Пампуша на Твербуле... // Мир Музея. 2024. №6. С.16–20.

Ахметьева В., Преображенский К. Философические прогулки // Мир Музея. 2024. №4. С.40–42.

Ахметьева В. Жили‑были... // Мир Музея. 2024. №6. С.23–25.

Ахметьева В., Преображенский К. У Пампуша на Твербуле... // Мир Музея. 2024. №6. С.16–20.

Ахметьева В., Преображенский К. Философические прогулки // Мир Музея. 2024. №4. С.40–42.

Ахметьева В. Жили‑были... // Мир Музея. 2024. №6. С.23–25.

На фото: Рисунок, сделанный рукой А.С. Пушкина. Бытует мнение, что здесь изображён Преображенский храм в Вязёмах.

На главной странице: Библия на немецком языке в переводе Мартина Лютера. 1598 г. Виттенберг.

На главной странице: Библия на немецком языке в переводе Мартина Лютера. 1598 г. Виттенберг.