Исламская Республика Иран — одно из немногих теократических государств на планете. Её правители — и сегодняшний режим, и светское правление династии Пехлеви — не всегда благоволили развитию кинематографа в стране. Тем не менее иранскому кинематографу сегодня 123 года. История эта полна взлётов и падений, она яркая и пёстрая, как любое восточное искусство.

Олег Форминский

В Иране, тогда ещё Персии, кинематограф появился в начале XX века, в 1900 году. И обязан он своим появлением правившему в то время шаху Мозафереддину из династии Каджаров и его придворному фотографу Мирзе Ибрагим‑хану, известному как Аккас Баши (в переводе с персидского — «главный фотограф»). В июле 1900 года шах совершил первый официальный визит в Париж в ходе европейского турне. Мирза, как и положено придворному фотографу, снимал этот визит, а в свободное от обязанностей время познакомился с творчеством братьев Люмьер. Впечатлениями от увиденного он с восторгом поделился с шахом. После визита шах повелел Мирзе закупить и доставить в Тегеран всё необходимое оборудование для съёмок кино.

В компании Gaumont была куплена кинокамера, и уже осенью 1900 года Мирза показал монаршей семье, в том числе многочисленному гарему, и её близкому кругу свой первый фильм о фестивале цветов в бельгийском городе Остенде. Считается, что это была первая кинокартина, снятая иранцем. Следующими были фильмы о знаменитом в то время шахском зоопарке и траурных мероприятиях в День Ашуры (обряды в память о мученической гибели имама Хусейна, внука Мухаммада, и войска из 70 шахидов в результате сражения при Кербеле в 680 году).

Иранская кинохроника стала развлечением для знати. В основном она представляла путешествия шаха по Ирану и Европе, жизнь женщин в шахском гареме, придворную жизнь. В конце своего правления Мозаффареддин‑шах повелел снять первый фильм на персидском языке о жизни придворных евнухов. К большому сожалению, все эти фильмы, официально считающиеся началом кинематографа в Иране, утеряны.

Так персидский правитель из династии Каджаров способствовал появлению в стране кино. Пожалуй, в истории Ирана он запомнился только этим, так как его правление было крайне неэффективным. Мозаффареддин привёл страну к тяжёлому финансовому кризису, трижды посещал Европу, взял взаймы значительную сумму денег у Николая II для оплаты своих чрезмерных дорожных расходов. Но кино он любил и вплоть до своей смерти в 1907 года всячески поощрял эту, как тогда выражались, забаву.

После смерти шаха, оказавшись не у дел, Мирза Ибрагим‑хан обустроил на заднем дворе своего фотоателье первый в Иране кинозал для публичных кинопоказов. В 1908 году в тегеранских газетах появляется объявление об открытии кинозала. До середины 1930‑х годов собственных фильмов в Иране не было, поэтому демонстрировались иностранные комедийные короткометражки и иранская хроника продолжительностью не более 10 минут, которую Мирза Ибрагим снимал на камеры, привезённые из Франции. Постепенно в Тегеране стали открываться и другие кинозалы. Показывали в основном фильмы, привезённые из Одессы и Ростова‑на‑Дону.

Наиболее успешным организатором кинопоказов был Мехди Руси‑хан (Иванов), фотограф русско‑английского происхождения. Свою карьеру в Персии он начал в качестве помощника придворного фотографа шаха, затем приобрёл во Франции киноаппарат и 15 фильмов. Руси‑хан арендовал помещение, вмещавшее около 200 человек, где показывал французские комедии, пользовавшиеся огромным успехом, и кинохроники, например, посвящённые Русско‑японской войне. Однако Руси‑хан, поддерживавший абсолютную власть шаха, во время Конституционной революции (1905 – 1911) потерял свое дело: его киноателье было разграблено, кинотеатр закрыт, а сам он покинул страну.

В начале 1910‑х годов сразу несколько человек в Тегеране запустили собственные кинотеатры. Регулярные сеансы проходили в сопровождении пианино и скрипки, а иногда и небольшого оркестра. Посетителям предлагались напитки, соответствующие сезону. Первоначально кинопоказы устраивали исключительно для мужской аудитории, но в дальнейшем стали выделять особые сеансы для женщин. Поскольку идея отдельных кинотеатров для женщин оказалась коммерчески провальной, идеальным решением проблемы стали совместные залы со специальными разграничителями. В совместный кинотеатр вели два разных входа, мужчины и женщины садились по разные стороны от центрального прохода, сотрудники кинотеатра и полиция следили за порядком в помещении. Начиная с 1920 года в тегеранских кинотеатрах начинали демонстрировать кино иранского производства. Хан Баба‑хан Мотазеди, снимавший заседания Конституционной ассамблеи и коронацию Реза‑шаха для кинохроники, освоил технологию производства субтитров на персидском языке.

Начало съёмок первых полнометражных фильмов в Иране связано с именем Ованеса Оганяна, человека удивительной судьбы. Оганян, армянин, родившийся в Нагорном Карабахе, получил образование и опыт работы на киностудии в России и Туркмении, волей судьбы оказался в Персии и основал в 1930 году первую киношколу в Тегеране. Кроме актёрской игры и кинотехники, студентов также обучали западным танцам и музыке, что для религиозного персидского общества было смелым шагом. На свой курс Оганян изначально набрал всего 16 студентов, но позже их число увеличилось до 300. Выпуск первой студенческой группы состоялся в 1931 году.

В 1930 году Оганян в сотрудничестве с Мотазеди и при участии учеников своей школы снял первый полнометражный игровой немой иранский фильм «Аби и Раби» — ремейк популярной в то время датской эксцентричной комедии о приключениях двух товарищей — дылды и коротышки. В октябре 1931 года в тегеранском кинотеатре «Маяк» состоялась торжественная премьера. Хотя публика была в восторге, реакция религиозных лидеров страны на фильм оказалась крайне негативной. Они назвали увиденное «проделкой шайтана». Но правивший тогда прогрессивный шах не стал прислушиваться к мнению мулл и не помешал развитию иранского кинематографа. В 1932 году Оганяну присвоили звание доктора кинематографии, а в 1933 году он снял вторую комедию — «Хаджи‑Ага, киноактёр». На ней и закончилась эпоха немого кино в Иране — на смену пришёл звук.

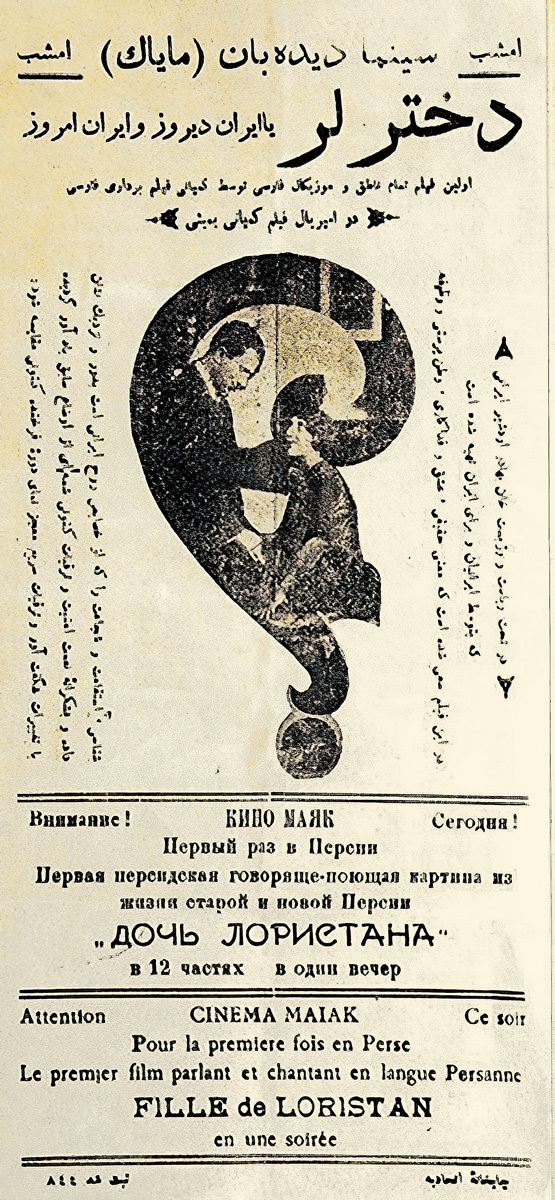

В 1933 году на экраны тегеранских кинотеатров выходит «Девушка‑лурка» (луры — один из народов Ирана), также известная под названиями «Иран вчера и сегодня» и «Девушка из Лорестана». С киноэкрана впервые прозвучала персидская речь! Фильм был снят в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия) в 1932 году при участии Imperial Film Company иранским режиссёром Ардеширом Ирани и продюсером Абдульхосейном Сепантой: в Британской Индии тогда были все технологии для развития кинематографии. В картине играли иранские актёры, однако весь съёмочный процесс проходил в Индии. Успех «Девушки‑лурки» превзошёл все предшествующие немые фильмы. Кроме того, женщина впервые стала героиней фильма, который без цензуры демонстрировали в кинотеатрах мусульманской страны. В истории любви героев «Девушки‑лурки» Джафара и Гольнар был и политический подтекст: герои живут в Иране до смены династии Каджаров на правящую, Пехлеви, в ужасных условиях, и бегут из страны, как делали тогда многие иранцы.

«Девушка‑лурка» действительно сильно способствовала укреплению иранской национальной идеи и популярности нового правительства, особенно среди мигрировавших иранцев. Правительство шаха Резы Пехлеви использовало фильм как инструмент пропаганды и демонстрации своих достижений. Кино стало хитом проката.

Несмотря на то что в тот период женщины не могли сниматься в фильмах и даже принимать участие в радиопередачах, Рухангиз Семинеджад с готовностью согласилась сыграть главную роль. Фильм мгновенно сделал новоявленную актрису звездой, хотя Рухангиз Семинеджад, получившей славу первой иранской актрисы, пришлось нелегко. Из‑за многочисленных угроз, критики и издевательств ей пришлось завершить карьеру, сменить имя и жить в затворничестве. В фильме снялись Хади Ширази, Сохраб Пури, а также сам Абдульхосейн Сепанта (продюсер), который исполнил роль Джафара.

Беспрецедентный успех фильма, к сожалению, привёл и к негативным последствиям: фильм быстро столкнулся с политической цензурой. Кино то запрещали, то разрешали; это явление впоследствии станет неотъемлемой чертой иранского кино, во многом его сформировавшей. За следующие 15 лет в Иране не было снято ни одной художественной киноленты. Кинотеатры продолжали показывать иностранные фильмы, среди которых в 1943 году было до 70 – 80 процентов англоязычных фильмов.

Говоря о послевоенном иранском кино, важно назвать два имени — Исмаил Кушан и Дарьюш Мехр‑джуи. Первый, получив образование в Германии, вернулся на родину и создал первую иранскую кинокомпанию Mitrafilm. Он продюсировал фильмы самых разных жанров — от романтических комедий и исторических эпосов до деревенских мелодрам и мрачных триллеров. В 1948 году Кушан снял фильм «Буря жизни» с участием театрального актёра Али Дари Абега. Фильм не имел успеха, последовали и другие неудачи, которые привели к банкротству кинокомпании...

Подъём иранского кинематографа пришёлся на 1960‑е годы. Молодые иранские кинематографисты отвергали простоту и развлекательность тогдашнего кинорепертуара. В художественном смысле их работы тяготели к поэтичности итальянского неореализма и французской новой волны.

В новых фильмах стала явно проявляться яркая самобытность иранского кино, обусловленная многовековой литературной традицией. В 1960‑е в Иране было снято более 60 полнометражных картин. На создание необходимых для кинопроизводства производственных мощностей выделялась солидная государственная поддержка, проводились фестивали, в Министерстве культуры был создан отдел кино, выработаны цензурные нормы, открылись новые киношколы. Иранские фильмы можно назвать кинопоэзией. Произведения ведущих кинорежиссёров Ирана рождаются от желания перемен, от ожиданий и мечтаний, от грёз и фантазий маленького человека.

Продолжение следует.

В компании Gaumont была куплена кинокамера, и уже осенью 1900 года Мирза показал монаршей семье, в том числе многочисленному гарему, и её близкому кругу свой первый фильм о фестивале цветов в бельгийском городе Остенде. Считается, что это была первая кинокартина, снятая иранцем. Следующими были фильмы о знаменитом в то время шахском зоопарке и траурных мероприятиях в День Ашуры (обряды в память о мученической гибели имама Хусейна, внука Мухаммада, и войска из 70 шахидов в результате сражения при Кербеле в 680 году).

Иранская кинохроника стала развлечением для знати. В основном она представляла путешествия шаха по Ирану и Европе, жизнь женщин в шахском гареме, придворную жизнь. В конце своего правления Мозаффареддин‑шах повелел снять первый фильм на персидском языке о жизни придворных евнухов. К большому сожалению, все эти фильмы, официально считающиеся началом кинематографа в Иране, утеряны.

Так персидский правитель из династии Каджаров способствовал появлению в стране кино. Пожалуй, в истории Ирана он запомнился только этим, так как его правление было крайне неэффективным. Мозаффареддин привёл страну к тяжёлому финансовому кризису, трижды посещал Европу, взял взаймы значительную сумму денег у Николая II для оплаты своих чрезмерных дорожных расходов. Но кино он любил и вплоть до своей смерти в 1907 года всячески поощрял эту, как тогда выражались, забаву.

После смерти шаха, оказавшись не у дел, Мирза Ибрагим‑хан обустроил на заднем дворе своего фотоателье первый в Иране кинозал для публичных кинопоказов. В 1908 году в тегеранских газетах появляется объявление об открытии кинозала. До середины 1930‑х годов собственных фильмов в Иране не было, поэтому демонстрировались иностранные комедийные короткометражки и иранская хроника продолжительностью не более 10 минут, которую Мирза Ибрагим снимал на камеры, привезённые из Франции. Постепенно в Тегеране стали открываться и другие кинозалы. Показывали в основном фильмы, привезённые из Одессы и Ростова‑на‑Дону.

Наиболее успешным организатором кинопоказов был Мехди Руси‑хан (Иванов), фотограф русско‑английского происхождения. Свою карьеру в Персии он начал в качестве помощника придворного фотографа шаха, затем приобрёл во Франции киноаппарат и 15 фильмов. Руси‑хан арендовал помещение, вмещавшее около 200 человек, где показывал французские комедии, пользовавшиеся огромным успехом, и кинохроники, например, посвящённые Русско‑японской войне. Однако Руси‑хан, поддерживавший абсолютную власть шаха, во время Конституционной революции (1905 – 1911) потерял свое дело: его киноателье было разграблено, кинотеатр закрыт, а сам он покинул страну.

В начале 1910‑х годов сразу несколько человек в Тегеране запустили собственные кинотеатры. Регулярные сеансы проходили в сопровождении пианино и скрипки, а иногда и небольшого оркестра. Посетителям предлагались напитки, соответствующие сезону. Первоначально кинопоказы устраивали исключительно для мужской аудитории, но в дальнейшем стали выделять особые сеансы для женщин. Поскольку идея отдельных кинотеатров для женщин оказалась коммерчески провальной, идеальным решением проблемы стали совместные залы со специальными разграничителями. В совместный кинотеатр вели два разных входа, мужчины и женщины садились по разные стороны от центрального прохода, сотрудники кинотеатра и полиция следили за порядком в помещении. Начиная с 1920 года в тегеранских кинотеатрах начинали демонстрировать кино иранского производства. Хан Баба‑хан Мотазеди, снимавший заседания Конституционной ассамблеи и коронацию Реза‑шаха для кинохроники, освоил технологию производства субтитров на персидском языке.

Начало съёмок первых полнометражных фильмов в Иране связано с именем Ованеса Оганяна, человека удивительной судьбы. Оганян, армянин, родившийся в Нагорном Карабахе, получил образование и опыт работы на киностудии в России и Туркмении, волей судьбы оказался в Персии и основал в 1930 году первую киношколу в Тегеране. Кроме актёрской игры и кинотехники, студентов также обучали западным танцам и музыке, что для религиозного персидского общества было смелым шагом. На свой курс Оганян изначально набрал всего 16 студентов, но позже их число увеличилось до 300. Выпуск первой студенческой группы состоялся в 1931 году.

В 1930 году Оганян в сотрудничестве с Мотазеди и при участии учеников своей школы снял первый полнометражный игровой немой иранский фильм «Аби и Раби» — ремейк популярной в то время датской эксцентричной комедии о приключениях двух товарищей — дылды и коротышки. В октябре 1931 года в тегеранском кинотеатре «Маяк» состоялась торжественная премьера. Хотя публика была в восторге, реакция религиозных лидеров страны на фильм оказалась крайне негативной. Они назвали увиденное «проделкой шайтана». Но правивший тогда прогрессивный шах не стал прислушиваться к мнению мулл и не помешал развитию иранского кинематографа. В 1932 году Оганяну присвоили звание доктора кинематографии, а в 1933 году он снял вторую комедию — «Хаджи‑Ага, киноактёр». На ней и закончилась эпоха немого кино в Иране — на смену пришёл звук.

В 1933 году на экраны тегеранских кинотеатров выходит «Девушка‑лурка» (луры — один из народов Ирана), также известная под названиями «Иран вчера и сегодня» и «Девушка из Лорестана». С киноэкрана впервые прозвучала персидская речь! Фильм был снят в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия) в 1932 году при участии Imperial Film Company иранским режиссёром Ардеширом Ирани и продюсером Абдульхосейном Сепантой: в Британской Индии тогда были все технологии для развития кинематографии. В картине играли иранские актёры, однако весь съёмочный процесс проходил в Индии. Успех «Девушки‑лурки» превзошёл все предшествующие немые фильмы. Кроме того, женщина впервые стала героиней фильма, который без цензуры демонстрировали в кинотеатрах мусульманской страны. В истории любви героев «Девушки‑лурки» Джафара и Гольнар был и политический подтекст: герои живут в Иране до смены династии Каджаров на правящую, Пехлеви, в ужасных условиях, и бегут из страны, как делали тогда многие иранцы.

«Девушка‑лурка» действительно сильно способствовала укреплению иранской национальной идеи и популярности нового правительства, особенно среди мигрировавших иранцев. Правительство шаха Резы Пехлеви использовало фильм как инструмент пропаганды и демонстрации своих достижений. Кино стало хитом проката.

Несмотря на то что в тот период женщины не могли сниматься в фильмах и даже принимать участие в радиопередачах, Рухангиз Семинеджад с готовностью согласилась сыграть главную роль. Фильм мгновенно сделал новоявленную актрису звездой, хотя Рухангиз Семинеджад, получившей славу первой иранской актрисы, пришлось нелегко. Из‑за многочисленных угроз, критики и издевательств ей пришлось завершить карьеру, сменить имя и жить в затворничестве. В фильме снялись Хади Ширази, Сохраб Пури, а также сам Абдульхосейн Сепанта (продюсер), который исполнил роль Джафара.

Беспрецедентный успех фильма, к сожалению, привёл и к негативным последствиям: фильм быстро столкнулся с политической цензурой. Кино то запрещали, то разрешали; это явление впоследствии станет неотъемлемой чертой иранского кино, во многом его сформировавшей. За следующие 15 лет в Иране не было снято ни одной художественной киноленты. Кинотеатры продолжали показывать иностранные фильмы, среди которых в 1943 году было до 70 – 80 процентов англоязычных фильмов.

Говоря о послевоенном иранском кино, важно назвать два имени — Исмаил Кушан и Дарьюш Мехр‑джуи. Первый, получив образование в Германии, вернулся на родину и создал первую иранскую кинокомпанию Mitrafilm. Он продюсировал фильмы самых разных жанров — от романтических комедий и исторических эпосов до деревенских мелодрам и мрачных триллеров. В 1948 году Кушан снял фильм «Буря жизни» с участием театрального актёра Али Дари Абега. Фильм не имел успеха, последовали и другие неудачи, которые привели к банкротству кинокомпании...

Подъём иранского кинематографа пришёлся на 1960‑е годы. Молодые иранские кинематографисты отвергали простоту и развлекательность тогдашнего кинорепертуара. В художественном смысле их работы тяготели к поэтичности итальянского неореализма и французской новой волны.

В новых фильмах стала явно проявляться яркая самобытность иранского кино, обусловленная многовековой литературной традицией. В 1960‑е в Иране было снято более 60 полнометражных картин. На создание необходимых для кинопроизводства производственных мощностей выделялась солидная государственная поддержка, проводились фестивали, в Министерстве культуры был создан отдел кино, выработаны цензурные нормы, открылись новые киношколы. Иранские фильмы можно назвать кинопоэзией. Произведения ведущих кинорежиссёров Ирана рождаются от желания перемен, от ожиданий и мечтаний, от грёз и фантазий маленького человека.

Продолжение следует.

Печатается по: Форминский О. Там снимали гарем // Мир Музея. 2023. №12. С.39–41.

См. также: Форминский О. Там не снимали гарем // Мир Музея. 2024. №1. С.48–51.

Плетникова Л. Кино-глаз // Мир Музея. 2023. №12. С.10–14.

Ахметьева В. Швивая горка — Чистые пруды // Мир Музея. 2023. №12. С.22–25.

Ахметьева В. Костюм Орловой // Мир Музея. 2023. №12. С.26.

Дин (Хохолева) И. От бунтарей Средневековья до бунтарей рок‑н‑ролла // Мир Музея. 2023. №12. С.36–38.

«Cтоит снимать только о том, о чём хочется кричать». Беседа Алексея Ковалёва с Михаилом Перловским // Мир Музея. 2023. №12. С.41.

Плетникова Л. Кино-глаз // Мир Музея. 2023. №12. С.10–14.

Ахметьева В. Швивая горка — Чистые пруды // Мир Музея. 2023. №12. С.22–25.

Ахметьева В. Костюм Орловой // Мир Музея. 2023. №12. С.26.

Дин (Хохолева) И. От бунтарей Средневековья до бунтарей рок‑н‑ролла // Мир Музея. 2023. №12. С.36–38.

«Cтоит снимать только о том, о чём хочется кричать». Беседа Алексея Ковалёва с Михаилом Перловским // Мир Музея. 2023. №12. С.41.

На илл.: Афиша премьеры фильма «Дочь Лористана» («Девушка-лурка») на персидском, русском и французском языках. 1933 г. Музей кино Ирана. В персидском языке, как и в французском, одно и то же слово обозначает «девушка», «девочка» и «дочь».