Московская кинодокументалистка, выпускница ВГИКа Ольга Стефанова стала пятой женщиной в истории, перезимовавшей на русской антарктической станции. В результате появился документальный фильм «Зимовка», отмеченный многими премиями и наградами. Но говорили мы с ней не только о фильме. Я расспрашивал о том, какую роль сыграл в её судьбе экстремальный опыт. И о том, чего именно спокон веку ищет человек на краю земли, — в XXI веке так же, как и 200, 300 и 500 лет назад.

Беседовал Алексей Пищулин

Оля, как человек получает приглашение «съездить в Антарктиду»? Ведь это почти как приглашение «слетать в космос»!

Ольга Стефанова: Я искала тему для фильма. Хотелось видеть в кадре настоящую человеческую сущность — чтобы она ярко проявлялась, была видна, что называется, невооружённым глазом. Хотелось уехать подальше и на подольше: сам факт того, что ты долго существуешь рядом с героями, уже открывает возможности кинематографического воспроизведения на экране настоящих эмоций, чувств, отношений, перемен...

Определённое стечение обстоятельств привело меня на один из Курильских островов, в окрестности вулкана Кудрявый, в экспедицию вулканологов. Я ночевала в крошечном вагончике, посредине огромной кальдеры. На металлическом боку вагончика значилось: «Российская академия наук». А внутри были нары; на одних из нар стояли книжки. Вулканолог протянул мне книгу: «Трудно отпускает Антарктида» Владимира Санина. «Читала?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — не читала». «Вот, прочти: это то, что ты ищешь!»

Я прочитала — и сошла с ума: для меня открылся совершенно новый мир, о котором я не подозревала. Я, конечно, краем уха слышала, что были — в советское время — какие‑то «полярники», но это всё мне казалось пережитком прошлого. А тут я узнала, что в Антарктиде продолжают существовать «города», что каждый год туда едут зимовать полярники... Но главное — в книге были описаны те самые отношения, которые я хотела снимать. Я стала искать информацию; её было очень мало. Но нашлась группа «ВКонтакте», которую организовали ребята, зимовавшие на «Беллинсгаузене», — тогда это была единственная российская станция, на которой работал Интернет. Мы все перезнакомились. Они выкладывали фотографии, я задавала вопросы, главный из которых был «Как к вам попасть?».

Я искала знакомых знакомых, у которых могут быть в друзьях полярники. Выяснилось, что у одной девушки в моём ближайшем окружении отец был полярным лётчиком, и она общалась с людьми из Ассоциации полярников. Она организовала мне встречу — на ней я познакомилась с Павлом Селезнёвым, заместителем Чилингарова в АСПОЛе («Ассоциация полярников». — А.П.)...

Так речь об Арктике или об Антарктике?

Ольга Стефанова: А мне было неважно куда, потому что Санин писал и про то, и про то! И дрейфующие станции у Северного полюса тоже меня манили, и Антарктида. СП (Северный полюс. — Прим. ред.) выглядел даже поэкстремальнее, потому что на льдине, трещины же и прочее. Всё это казалось более драматичным.

Так вот, Павел Селезнёв, с которым я познакомилась, был мужем одной из четырёх российских женщин за всю историю освоения континента, зимовавших в Антарктиде... до меня. Зимовал он с женой, будучи начальником станции «Беллинсгаузен», и я поняла, что это — знак!

А сколько их сейчас, женщин, зимовавших в Антарктиде?

Ольга Стефанова: Семь. Но это — российских: есть страны, которые зимуют смешанными составами и не видят в этом ничего зазорного.

Так вот, Павел мне сказал: «Про СП забудь, там каждые мужские руки на счету; подумай про «Беллинсгаузен», он всё‑таки ближе к большой земле, там Чили недалеко». Там изоляция не такая жёсткая — может быть, месяца полтора‑два, когда совсем не летают самолёты.

А кто принимает решение о включении в состав зимующих?

Ольга Стефанова: Решение принимает Российская антарктическая экспедиция, Арктический и Антарктический НИИ в Петербурге. А в Москве базируется Росгидромет, который курирует ААНИИ. Государственным оператором деятельности России в Антарктиде является единственная организация — Росгидромет.

Я понимала, что путь простой: ты звонишь начальнику антарктической экспедиции... Но я, как могла, оттягивала этот шаг: позвонишь, и что скажешь? Что я — Оля Стефанова, хочу зимовать? Он скажет: «Ну, до свидания, Оля Стефанова!» — и всё, конец! Я год готовилась к этому шагу. Я уже знала от ребят, примерно когда начинается движ по поводу «кто идёт, кто не идёт», кому дают разрешение, кому нет. И я, понимая, что время близко, завела разговор со своим мастером во ВГИКе Игорем Игоревичем Гелейном, человеком, который любил меня как отец или как дед и очень много для меня сделал; пришла я к нему с заявлением, что вот, хочу в Антарктиду на год и хочу снимать там кино, — а он ответил: «Ну, конечно! Какая замечательная идея! Я тебя во всём поддержу и, если нужно, камеру дам». И вот, заручившись полученным «добром», я выхожу со студии Горького — и у меня звонит мобильный телефон! «Здравствуйте, — говорят, — вас беспокоит директор КБ имени Ильюшина, Николай Дмитриевич Таликов. Мне вот дали ваш телефон, посоветовали как документалиста... Дело в том, что у нас будет интересная операция: мы готовимся поставить уникальный рекорд — десантировать в Антарктиду максимальное количество грузов, бочек на платформе, такого не делал никто. Нам бы хотелось, чтобы это кто‑то снял. Но у нас ничего нет, мы вам ничего не можем дать. Мы не сможем это профинансировать — но если вы захотите, мы сможем вас туда взять».

Я, естественно, говорю: «Да!» — и вот, через пару месяцев я в составе экипажа испытателей ГосНИИ ГА (Научно‑исследовательский институт гражданской авиации. — А.П.) лечу в Антарктиду! Это была первая поездка, всего пять дней. Не всё складывалось благополучно, нас с моим оператором до последнего собирались оставить в Кейптауне... Но всё‑таки мы полетели.

Я прекрасно помню свои чувства, когда я впервые ступила ногой на этот лёд. Ледовый аэродром, палатки на льду стоят. Помню очень вкусный борщ в палатке, вкусный, как никогда в жизни! Потом мы летели на станцию «Восток»... Там было столько перелётов, столько часовых поясов, что у меня смешалось всё, это были как одни большие сутки, в которых только горящие глаза полярников, и мои, не менее горящие...

Ну, и на что похожа Антарктида? Похожа на наш север?

Ольга Стефанова: Нет. Я ведь сначала освоила Антарктиду, Арктику — потом. И вот Арктика была в тёмно‑серой гамме — небо, тучи, весь пейзаж. А Антарктида... Первое, что я увидела, — это зона голубого льда: это очень прочный лёд, который не заносится снегом, очень красивый. Станция «Новолазаревская», на которую мы прилетели, находится в оазисе Ширмахера.

Оазис — это такое пространство в Антарктиде, всего один процент континента, которое никогда не покрывается ни снегом, ни льдом...

То есть это скалы?

Ольга Стефанова: Да, скальные выходы. Где‑то причудливые, с завитушками, с дырами. Так вот, там была какая‑то горушечка вдалеке, и всё сверкало! Ослепительно сверкало на солнце. Солнце было везде: оно стояло в небе, отражалось от снега, снизу, сверху... Я была счастлива, что взяла с собой оператора, хотя к тому времени и сама снимала; но я бы в таких условиях абсолютно растерялась, совершенно не знала бы, что делать! Меня так захлёстывали эмоции, проживание того, что происходило со мной, — что думать о том, чтобы при таком количестве света и солнца была ещё какая‑то картинка, я была совершенно не способна.

За десять дней в Кейптауне и пять дней в Антарктиде я, естественно, очень подружилась с испытателями.

Я всех допекала со своей идеей, что хочу зимовать, и они мне помогли: позвонили Лукину (В.В. Лукин, начальник Российской антарктической экспедиции. — А.П.) и сказали: «Лукин, тут девочка с нами летала, всё для нас сняла, наш человек, она будет тебе звонить и проситься на зимовку — так ты её сразу не посылай!»

По возвращении я позвонила Лукину и услышала от него такой текст: «Оля, знаю я вашего брата! Я уже не раз давал журналистам возможность зимовать, но ни от кого ни разу мы не получили никакого результата. Поэтому я готов согласиться на вашу зимовку, но с условием, что мы подпишем с вами юридический договор, по которому вы будете обязаны после зимовки предоставить нам копию фильма». Я не верила своим ушам. У меня ведь был Игорь Игоревич (Гелейн, мастер во ВГИКе. — А.П.), который готов был подписать что угодно!

А что же, на ваш взгляд, помешало вашим предшественникам выполнить журналистскую работу?

Ольга Стефанова: Понимаете, зимовка — это бег на длинную дистанцию. Её нужно суметь выдержать. Я много раз видела, как ребята‑полярники приезжают на станцию и думают, что они сейчас будут вести крутые блоги. И начинают залихватски. Но через неделю, или через две, или через три всё, что их удивляет в первые дни, всё, что являлось предметом съёмки и рассказа, становится привычным. И они уже не знают, как про это писать. Сохранить способность удивляться на протяжении года — это определённый дар, и не все смогли им воспользоваться.

Хорошо, вернёмся к тому моменту, когда от вас потребовали «юридический документ».

Ольга Стефанова: Я перезвонила Лукину на следующий день. Потом, кажется, через неделю: «Вы точно согласны? Это не шутка? Я могу готовиться?» «Я же вам уже сказал, — ответил он. — Что вы меня достаёте?!»

Удивительно, что он дал мне разрешение, в глаза меня не видев. Я не приезжала в отдел кадров, я просто отправила ему на почту страховку (что я её оформила) и справку медкомиссии.

До отправки оставалось два или три месяца. А «готовиться» я начала за десять дней.

А что означает «готовиться»?

Ольга Стефанова: Пройти медкомиссию и собрать рюкзак. Но рюкзак надо собрать из расчёта на год. То есть взять с собой зубную пасту на год, мыло на год, носки на год... Если ты не рассчитал, то взять будет негде: такие штуки там ни у кого «запасными» не бывают. Не стрельнёшь.

И профессионально тоже необходимо было подготовиться: например, взять с собой кассет на год.

Те, с кем мне предстояло зимовать, проходили оформление кто где, большинство — в Питере. А я одна как перст в Москве всё это прошла — и прилетела благополучно в Чили, обычным гражданским рейсом, и в гостинице встретилась с людьми, с которыми мне предстояло провести год жизни. Мы должны были вылетать в Антарктиду прямо на следующий день, но случилась непогода, целый день мы прошатались по Пунта‑Аренасу. А на следующий день (это было 8 марта 2009‑го) рано утром вылетели в Антарктиду.

Летели мы на «Геркулесе», на бразильском военном самолёте. На пересменку было всего полтора часа, потому что этот самолёт должен был сразу возвращаться. За это время старый состав должен был собраться и улететь. Так бывает редко: обычно на пересменку даётся два‑три дня. И, как правило, люди приходят на судах. Помню, какой‑то человек поручил мне поливать его огромный цветок в кают‑компании.

Русик, с которым мы переписывались, отдал мне свой модем, а я попросила его в Чили положить на мой счёт денег, чтобы у меня был собственный Интернет. И всё! Час пролетел, их ветром сдуло. Мне выделили комнату через стенку от кают‑компании. И через несколько часов был сбор в кают‑компании: каждый рассказывал о себе, кто он, что он. Я ребятам сказала: я прилетела снимать кино, кино будет про зимовку, документальное, я не собираюсь делать никаких «постановок», всё будет сниматься методом наблюдения, и успех моего «безнадёжного предприятия» зависит от того, насколько вы будете мне доверять, насколько вы меня примете. Все загалдели: «Ольга, всё получится, всё будет хорошо!»

Изначально настрой был доброжелательный. Мне не пришлось переламывать представление «О‑о, приехала тут нам мешать, нарушать наше мужское братство!».

Вот что важно: за первые две недели с тебя сходит всякая шелуха — с тебя и со всех окружающих. Есть только «да» и «нет», «свои» и «чужие». И эта простота, однозначность понятий, в которых ты живёшь, кристальность, искренность очень сильно затягивает. Ты потом по ней страшно скучаешь.

Вообще‑то, первые три месяца продолжалось состояние эйфории. Всё по плечу, все такие классные, такие интересные. Всех любишь, всех готов обнять... Пингвины, тюлени, и в гости к соседям надо съездить.

А потом, месяца через три (это как раз начало зимы, зима вступает в свои права) начинает практически всё время быть темно, и бесконечная пурга, невозможность выйти из дома. У меня страшно ныли ноги, кости — я не знаю, что это, суставы или что‑то ещё. И постоянно хочется спать, невозможно оторваться от подушки! Тебе жить надо, куча дел, а ты спать хочешь, всё время хочешь спать.

А что за дела? У вас были какие‑то особые обязанности, кроме съёмок?

Ольга Стефанова: Обязанности у всех были одинаковые: дежурство. Но я, конечно, хорошо убиралась, наводила уют, и все этому радовались. В моё дежурство, когда я стояла на камбузе, мыла посуду, ребята смеялись: «Вот, наконец‑то ты на своём месте!»

А потом так случилось, что у нас на зимовке заболел повар, и его на два месяца раньше срока эвакуировали на большую землю. И я, вместе с радистом, Санычем, на два месяца осталась за повара. Мы с ним приняли на себя эти обязанности. Он вставал рано, варил кашу (завтраки я никогда не готовила), а обед и ужин мы с ним готовили вместе. Выдумывали, какие‑то праздники устраивали и масленицу делали, «все флаги в гости были к нам».

Эти два месяца вообще были самыми счастливыми за весь год. Казалось бы, времени остаётся меньше, потому что обязанностей прибавилось, — но успеваешь гораздо больше.

Кстати, именно в это время произошёл перелом, и я окончательно стала товарищем. Я почувствовала себя нужной частью этого организма. До этого я всё‑таки оставалась сторонним наблюдателем. У меня были обязанности: я была, например, комендантом кают‑компании — делала уборку, подавала чай.

Но у меня не было своей, встроенной в жизнь станции функции. И я почему‑то по этому поводу комплексовала. Постоянно к кому‑то напрашивалась в помощники; отдраила весь камбуз, привела в порядок аптечный склад — перебрала все лекарства. С одной стороны, это было правильно, а с другой стороны, я так уклонялась от необходимости снимать: снимать не хотелось страшно. Хотелось жить, а не кино снимать. И я так об этом жалею! Я столько упустила. У меня получилось хорошее кино; но оно могло получиться другим, если бы я не ленилась.

Меня спас мой продюсер: мы с ним общались по переписке, и он мне гневно писал: «Если только ты позволишь себе выпустить камеру из рук, лучше не возвращайся! Оставайся в Антарктиде!» Он меня реально держал в ежовых рукавицах. Если бы не он — я бы кино не сняла.

А каково оттуда возвращаться — назад, в обычную жизнь?

Ольга Стефанова: Ох‑х. Мне было очень трудно возвращаться. С одной стороны, вроде я соскучилась. Мне было интересно, как я стану по новой открывать для себя вкусы, запахи, как первый раз спущусь в метро... Оказалось, что вообще никакого отвыкания не произошло. А с другой стороны, Антарктида не отпускала, вообще. Постоянно ныла внутри. Мне всё время хотелось обратно. Была мысль уйти из профессии, кому это нужно? Лучше пойду на поварские курсы и буду ездить зимовать, как все нормальные полярники. Я не понимала, как жить по‑другому.

Мне в 30 лет открылась правда — какая я на самом деле. Начало это вскрываться ещё в Антарктиде. Когда проходишь через зимовку, сталкиваешься с невозможностью не делать того, чего не хочешь, как будто ты не принадлежишь себе. Когда проходит эйфория, ты вдруг начинаешь становиться собой, и окружающие тоже — из каждого начинает лезть его нутро, и скрыть это невозможно, и всем всё про всех понятно... В Антарктиду меня привели поиски настоящего. Можно сказать, я нашла там то, что искала. Причём не только как объект для наблюдения и съёмок, но и внутри себя самой.

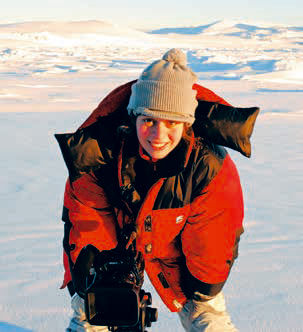

Фото Ольги Стефановой.

Ольга Стефанова: Я искала тему для фильма. Хотелось видеть в кадре настоящую человеческую сущность — чтобы она ярко проявлялась, была видна, что называется, невооружённым глазом. Хотелось уехать подальше и на подольше: сам факт того, что ты долго существуешь рядом с героями, уже открывает возможности кинематографического воспроизведения на экране настоящих эмоций, чувств, отношений, перемен...

Определённое стечение обстоятельств привело меня на один из Курильских островов, в окрестности вулкана Кудрявый, в экспедицию вулканологов. Я ночевала в крошечном вагончике, посредине огромной кальдеры. На металлическом боку вагончика значилось: «Российская академия наук». А внутри были нары; на одних из нар стояли книжки. Вулканолог протянул мне книгу: «Трудно отпускает Антарктида» Владимира Санина. «Читала?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — не читала». «Вот, прочти: это то, что ты ищешь!»

Я прочитала — и сошла с ума: для меня открылся совершенно новый мир, о котором я не подозревала. Я, конечно, краем уха слышала, что были — в советское время — какие‑то «полярники», но это всё мне казалось пережитком прошлого. А тут я узнала, что в Антарктиде продолжают существовать «города», что каждый год туда едут зимовать полярники... Но главное — в книге были описаны те самые отношения, которые я хотела снимать. Я стала искать информацию; её было очень мало. Но нашлась группа «ВКонтакте», которую организовали ребята, зимовавшие на «Беллинсгаузене», — тогда это была единственная российская станция, на которой работал Интернет. Мы все перезнакомились. Они выкладывали фотографии, я задавала вопросы, главный из которых был «Как к вам попасть?».

Я искала знакомых знакомых, у которых могут быть в друзьях полярники. Выяснилось, что у одной девушки в моём ближайшем окружении отец был полярным лётчиком, и она общалась с людьми из Ассоциации полярников. Она организовала мне встречу — на ней я познакомилась с Павлом Селезнёвым, заместителем Чилингарова в АСПОЛе («Ассоциация полярников». — А.П.)...

Так речь об Арктике или об Антарктике?

Ольга Стефанова: А мне было неважно куда, потому что Санин писал и про то, и про то! И дрейфующие станции у Северного полюса тоже меня манили, и Антарктида. СП (Северный полюс. — Прим. ред.) выглядел даже поэкстремальнее, потому что на льдине, трещины же и прочее. Всё это казалось более драматичным.

Так вот, Павел Селезнёв, с которым я познакомилась, был мужем одной из четырёх российских женщин за всю историю освоения континента, зимовавших в Антарктиде... до меня. Зимовал он с женой, будучи начальником станции «Беллинсгаузен», и я поняла, что это — знак!

А сколько их сейчас, женщин, зимовавших в Антарктиде?

Ольга Стефанова: Семь. Но это — российских: есть страны, которые зимуют смешанными составами и не видят в этом ничего зазорного.

Так вот, Павел мне сказал: «Про СП забудь, там каждые мужские руки на счету; подумай про «Беллинсгаузен», он всё‑таки ближе к большой земле, там Чили недалеко». Там изоляция не такая жёсткая — может быть, месяца полтора‑два, когда совсем не летают самолёты.

А кто принимает решение о включении в состав зимующих?

Ольга Стефанова: Решение принимает Российская антарктическая экспедиция, Арктический и Антарктический НИИ в Петербурге. А в Москве базируется Росгидромет, который курирует ААНИИ. Государственным оператором деятельности России в Антарктиде является единственная организация — Росгидромет.

Я понимала, что путь простой: ты звонишь начальнику антарктической экспедиции... Но я, как могла, оттягивала этот шаг: позвонишь, и что скажешь? Что я — Оля Стефанова, хочу зимовать? Он скажет: «Ну, до свидания, Оля Стефанова!» — и всё, конец! Я год готовилась к этому шагу. Я уже знала от ребят, примерно когда начинается движ по поводу «кто идёт, кто не идёт», кому дают разрешение, кому нет. И я, понимая, что время близко, завела разговор со своим мастером во ВГИКе Игорем Игоревичем Гелейном, человеком, который любил меня как отец или как дед и очень много для меня сделал; пришла я к нему с заявлением, что вот, хочу в Антарктиду на год и хочу снимать там кино, — а он ответил: «Ну, конечно! Какая замечательная идея! Я тебя во всём поддержу и, если нужно, камеру дам». И вот, заручившись полученным «добром», я выхожу со студии Горького — и у меня звонит мобильный телефон! «Здравствуйте, — говорят, — вас беспокоит директор КБ имени Ильюшина, Николай Дмитриевич Таликов. Мне вот дали ваш телефон, посоветовали как документалиста... Дело в том, что у нас будет интересная операция: мы готовимся поставить уникальный рекорд — десантировать в Антарктиду максимальное количество грузов, бочек на платформе, такого не делал никто. Нам бы хотелось, чтобы это кто‑то снял. Но у нас ничего нет, мы вам ничего не можем дать. Мы не сможем это профинансировать — но если вы захотите, мы сможем вас туда взять».

Я, естественно, говорю: «Да!» — и вот, через пару месяцев я в составе экипажа испытателей ГосНИИ ГА (Научно‑исследовательский институт гражданской авиации. — А.П.) лечу в Антарктиду! Это была первая поездка, всего пять дней. Не всё складывалось благополучно, нас с моим оператором до последнего собирались оставить в Кейптауне... Но всё‑таки мы полетели.

Я прекрасно помню свои чувства, когда я впервые ступила ногой на этот лёд. Ледовый аэродром, палатки на льду стоят. Помню очень вкусный борщ в палатке, вкусный, как никогда в жизни! Потом мы летели на станцию «Восток»... Там было столько перелётов, столько часовых поясов, что у меня смешалось всё, это были как одни большие сутки, в которых только горящие глаза полярников, и мои, не менее горящие...

Ну, и на что похожа Антарктида? Похожа на наш север?

Ольга Стефанова: Нет. Я ведь сначала освоила Антарктиду, Арктику — потом. И вот Арктика была в тёмно‑серой гамме — небо, тучи, весь пейзаж. А Антарктида... Первое, что я увидела, — это зона голубого льда: это очень прочный лёд, который не заносится снегом, очень красивый. Станция «Новолазаревская», на которую мы прилетели, находится в оазисе Ширмахера.

Оазис — это такое пространство в Антарктиде, всего один процент континента, которое никогда не покрывается ни снегом, ни льдом...

То есть это скалы?

Ольга Стефанова: Да, скальные выходы. Где‑то причудливые, с завитушками, с дырами. Так вот, там была какая‑то горушечка вдалеке, и всё сверкало! Ослепительно сверкало на солнце. Солнце было везде: оно стояло в небе, отражалось от снега, снизу, сверху... Я была счастлива, что взяла с собой оператора, хотя к тому времени и сама снимала; но я бы в таких условиях абсолютно растерялась, совершенно не знала бы, что делать! Меня так захлёстывали эмоции, проживание того, что происходило со мной, — что думать о том, чтобы при таком количестве света и солнца была ещё какая‑то картинка, я была совершенно не способна.

За десять дней в Кейптауне и пять дней в Антарктиде я, естественно, очень подружилась с испытателями.

Я всех допекала со своей идеей, что хочу зимовать, и они мне помогли: позвонили Лукину (В.В. Лукин, начальник Российской антарктической экспедиции. — А.П.) и сказали: «Лукин, тут девочка с нами летала, всё для нас сняла, наш человек, она будет тебе звонить и проситься на зимовку — так ты её сразу не посылай!»

По возвращении я позвонила Лукину и услышала от него такой текст: «Оля, знаю я вашего брата! Я уже не раз давал журналистам возможность зимовать, но ни от кого ни разу мы не получили никакого результата. Поэтому я готов согласиться на вашу зимовку, но с условием, что мы подпишем с вами юридический договор, по которому вы будете обязаны после зимовки предоставить нам копию фильма». Я не верила своим ушам. У меня ведь был Игорь Игоревич (Гелейн, мастер во ВГИКе. — А.П.), который готов был подписать что угодно!

А что же, на ваш взгляд, помешало вашим предшественникам выполнить журналистскую работу?

Ольга Стефанова: Понимаете, зимовка — это бег на длинную дистанцию. Её нужно суметь выдержать. Я много раз видела, как ребята‑полярники приезжают на станцию и думают, что они сейчас будут вести крутые блоги. И начинают залихватски. Но через неделю, или через две, или через три всё, что их удивляет в первые дни, всё, что являлось предметом съёмки и рассказа, становится привычным. И они уже не знают, как про это писать. Сохранить способность удивляться на протяжении года — это определённый дар, и не все смогли им воспользоваться.

Хорошо, вернёмся к тому моменту, когда от вас потребовали «юридический документ».

Ольга Стефанова: Я перезвонила Лукину на следующий день. Потом, кажется, через неделю: «Вы точно согласны? Это не шутка? Я могу готовиться?» «Я же вам уже сказал, — ответил он. — Что вы меня достаёте?!»

Удивительно, что он дал мне разрешение, в глаза меня не видев. Я не приезжала в отдел кадров, я просто отправила ему на почту страховку (что я её оформила) и справку медкомиссии.

До отправки оставалось два или три месяца. А «готовиться» я начала за десять дней.

А что означает «готовиться»?

Ольга Стефанова: Пройти медкомиссию и собрать рюкзак. Но рюкзак надо собрать из расчёта на год. То есть взять с собой зубную пасту на год, мыло на год, носки на год... Если ты не рассчитал, то взять будет негде: такие штуки там ни у кого «запасными» не бывают. Не стрельнёшь.

И профессионально тоже необходимо было подготовиться: например, взять с собой кассет на год.

Те, с кем мне предстояло зимовать, проходили оформление кто где, большинство — в Питере. А я одна как перст в Москве всё это прошла — и прилетела благополучно в Чили, обычным гражданским рейсом, и в гостинице встретилась с людьми, с которыми мне предстояло провести год жизни. Мы должны были вылетать в Антарктиду прямо на следующий день, но случилась непогода, целый день мы прошатались по Пунта‑Аренасу. А на следующий день (это было 8 марта 2009‑го) рано утром вылетели в Антарктиду.

Летели мы на «Геркулесе», на бразильском военном самолёте. На пересменку было всего полтора часа, потому что этот самолёт должен был сразу возвращаться. За это время старый состав должен был собраться и улететь. Так бывает редко: обычно на пересменку даётся два‑три дня. И, как правило, люди приходят на судах. Помню, какой‑то человек поручил мне поливать его огромный цветок в кают‑компании.

Русик, с которым мы переписывались, отдал мне свой модем, а я попросила его в Чили положить на мой счёт денег, чтобы у меня был собственный Интернет. И всё! Час пролетел, их ветром сдуло. Мне выделили комнату через стенку от кают‑компании. И через несколько часов был сбор в кают‑компании: каждый рассказывал о себе, кто он, что он. Я ребятам сказала: я прилетела снимать кино, кино будет про зимовку, документальное, я не собираюсь делать никаких «постановок», всё будет сниматься методом наблюдения, и успех моего «безнадёжного предприятия» зависит от того, насколько вы будете мне доверять, насколько вы меня примете. Все загалдели: «Ольга, всё получится, всё будет хорошо!»

Изначально настрой был доброжелательный. Мне не пришлось переламывать представление «О‑о, приехала тут нам мешать, нарушать наше мужское братство!».

Вот что важно: за первые две недели с тебя сходит всякая шелуха — с тебя и со всех окружающих. Есть только «да» и «нет», «свои» и «чужие». И эта простота, однозначность понятий, в которых ты живёшь, кристальность, искренность очень сильно затягивает. Ты потом по ней страшно скучаешь.

Вообще‑то, первые три месяца продолжалось состояние эйфории. Всё по плечу, все такие классные, такие интересные. Всех любишь, всех готов обнять... Пингвины, тюлени, и в гости к соседям надо съездить.

А потом, месяца через три (это как раз начало зимы, зима вступает в свои права) начинает практически всё время быть темно, и бесконечная пурга, невозможность выйти из дома. У меня страшно ныли ноги, кости — я не знаю, что это, суставы или что‑то ещё. И постоянно хочется спать, невозможно оторваться от подушки! Тебе жить надо, куча дел, а ты спать хочешь, всё время хочешь спать.

А что за дела? У вас были какие‑то особые обязанности, кроме съёмок?

Ольга Стефанова: Обязанности у всех были одинаковые: дежурство. Но я, конечно, хорошо убиралась, наводила уют, и все этому радовались. В моё дежурство, когда я стояла на камбузе, мыла посуду, ребята смеялись: «Вот, наконец‑то ты на своём месте!»

А потом так случилось, что у нас на зимовке заболел повар, и его на два месяца раньше срока эвакуировали на большую землю. И я, вместе с радистом, Санычем, на два месяца осталась за повара. Мы с ним приняли на себя эти обязанности. Он вставал рано, варил кашу (завтраки я никогда не готовила), а обед и ужин мы с ним готовили вместе. Выдумывали, какие‑то праздники устраивали и масленицу делали, «все флаги в гости были к нам».

Эти два месяца вообще были самыми счастливыми за весь год. Казалось бы, времени остаётся меньше, потому что обязанностей прибавилось, — но успеваешь гораздо больше.

Кстати, именно в это время произошёл перелом, и я окончательно стала товарищем. Я почувствовала себя нужной частью этого организма. До этого я всё‑таки оставалась сторонним наблюдателем. У меня были обязанности: я была, например, комендантом кают‑компании — делала уборку, подавала чай.

Но у меня не было своей, встроенной в жизнь станции функции. И я почему‑то по этому поводу комплексовала. Постоянно к кому‑то напрашивалась в помощники; отдраила весь камбуз, привела в порядок аптечный склад — перебрала все лекарства. С одной стороны, это было правильно, а с другой стороны, я так уклонялась от необходимости снимать: снимать не хотелось страшно. Хотелось жить, а не кино снимать. И я так об этом жалею! Я столько упустила. У меня получилось хорошее кино; но оно могло получиться другим, если бы я не ленилась.

Меня спас мой продюсер: мы с ним общались по переписке, и он мне гневно писал: «Если только ты позволишь себе выпустить камеру из рук, лучше не возвращайся! Оставайся в Антарктиде!» Он меня реально держал в ежовых рукавицах. Если бы не он — я бы кино не сняла.

А каково оттуда возвращаться — назад, в обычную жизнь?

Ольга Стефанова: Ох‑х. Мне было очень трудно возвращаться. С одной стороны, вроде я соскучилась. Мне было интересно, как я стану по новой открывать для себя вкусы, запахи, как первый раз спущусь в метро... Оказалось, что вообще никакого отвыкания не произошло. А с другой стороны, Антарктида не отпускала, вообще. Постоянно ныла внутри. Мне всё время хотелось обратно. Была мысль уйти из профессии, кому это нужно? Лучше пойду на поварские курсы и буду ездить зимовать, как все нормальные полярники. Я не понимала, как жить по‑другому.

Мне в 30 лет открылась правда — какая я на самом деле. Начало это вскрываться ещё в Антарктиде. Когда проходишь через зимовку, сталкиваешься с невозможностью не делать того, чего не хочешь, как будто ты не принадлежишь себе. Когда проходит эйфория, ты вдруг начинаешь становиться собой, и окружающие тоже — из каждого начинает лезть его нутро, и скрыть это невозможно, и всем всё про всех понятно... В Антарктиду меня привели поиски настоящего. Можно сказать, я нашла там то, что искала. Причём не только как объект для наблюдения и съёмок, но и внутри себя самой.

Фото Ольги Стефановой.

Печатается по: Женщина в белом. Беседа Алексея Пищулина с Ольгой Стефановой // Мир Музея. 2021. №3. С.7–11.

См. также Ковалёва К. Художник на краю земли. Антарктический дневник // Мир Музея. 2021. №3. С.2–6.

Практическая цетология. Беседа Алексея Пищулина с Владимиром Латкой // Мир Музея. 2024. №2. С.8–10.

«Cтоит снимать только о том, о чём хочется кричать». Беседа Алексея Ковалёва с Михаилом Перловским // Мир Музея. 2023. №12. С. 41.

Гуреев М. Хроника вечности // Мир Музея. 2023. №12. С.15–16.

Гуреев М. От рассвета до заката // Мир Музея. 2024. №4. С.2–7.

Практическая цетология. Беседа Алексея Пищулина с Владимиром Латкой // Мир Музея. 2024. №2. С.8–10.

«Cтоит снимать только о том, о чём хочется кричать». Беседа Алексея Ковалёва с Михаилом Перловским // Мир Музея. 2023. №12. С. 41.

Гуреев М. Хроника вечности // Мир Музея. 2023. №12. С.15–16.

Гуреев М. От рассвета до заката // Мир Музея. 2024. №4. С.2–7.

На фото: Портрет в шапке советского полярника. Зимовка на станции Беллинсгаузен. 2010 г.

На главной странице: Традиционная полярная «ёлочка». Таблички с названиями своих родных городов оставляют зимующие здесь полярники. Март 2009 г.

На главной странице: Традиционная полярная «ёлочка». Таблички с названиями своих родных городов оставляют зимующие здесь полярники. Март 2009 г.