Италию, её географические названия и исторические адреса можно найти не только в русском изобразительном искусстве, архитектуре и на музыкальной афише, но и в беллетристике. Предлагаем вашему вниманию новеллу Алексея Пищулина из сборника «Простак на фоне неба».*

В пятом часу под утро решились будить понтифика. Старый человек не сразу понял, что ему шепчут, — это и правда было непросто уразуметь; но когда понял, сел на постели, вперив выпученные глаза во что‑то невидимое. Неужели, Боже мой? Он столько лет проповедовал это, так трогательно и поэтично об этом говорил, что обетование давно стало метафорой, красивым образом, чем‑то вроде монументальной итальянской живописи в коридорах Ватикана... Но вот метафора постучалась в двери, и теперь надо было что‑то предпринимать. А что, собственно, предпримешь, когда вострубила ангельская труба?

«Почему это досталось мне?» — малодушно воздохнул он и устыдился: ведь ради одного этого он жил.

— Соберите всех, — откашлявшись, проговорил он и добавил, подумав: — Хочу поговорить с патриархами.

Ему помогли облачиться в сложные и торжественные одеяния, и он, отражаясь в полированном паркете, отправился по пустым анфиладам своей обители, из спальни — в рабочий кабинет. За высокими окнами, выходившими в сад, много повидавшими, отливал розовым и нежно‑зелёным воспетый художниками и поэтами римский рассвет.

По мере того, как разгорался свет дня, Италия узнавала — соседи спешили поделиться с соседями, во всех окнах сверчками трещали телефоны, кричали возбуждённые женские голоса. В начале шестого подняли перезвон колокола Турина. В прозрачном воздухе их голос раскатывался торжественно и страшно, словно он и был обещанным трубным гласом, сигналом общей побудки. С высоты птичьего полёта, где ангелов в это утро было больше, чем птиц (не протолкнуться), можно было видеть, как муравьиные вереницы людей — монахов и мирян — со всех сторон потянулись к собору, растягивая его уходящими в переулки живыми канатами, словно воздушный шар, рвавшийся улететь.

Я — не папа римский, и меня никто не удосужился разбудить. Я едва не проспал всё, даже колоколов не слышал. Но когда я разлепил глаза в искусственном полумраке своего тесноватого золотистого номера, когда на негнущихся ногах подошёл к окну, раздвинул плотные шторы и повернул ручку пластиковой рамы, открывая доступ утренней свежести, — гулкие раскаты ворвались в мою комнату и загуляли по ней, словно хищные волны, проникшие в разбитые окна тонущей машины, упавшей с моста.

Я совершенно не встревожился: кто их знает, итальянцев, может, так и надо, может, какой‑то праздник.

Всплывая, просыпаясь, я постоял под душем, тщательно почистил зубы, посушил волосы и спустился завтракать, захватив с собой из номера только бесполезный телефон и карточку электронного ключа.

В маленьком зальчике для завтраков не было ни души, но сыр и ветчина красовались на обычных местах, над кофе‑машиной поднимался пар, хлеб был нарезан на ломти и прикрыт белоснежной салфеткой. Так что я со вкусом позавтракал в последнее утро мира, не изменив ни одной из своих привычек, не тяготясь ни одиночеством, ни дурными предчувствиями. Иногда за большими чисто вымытыми стёклами, выходившими в переулок, кто‑нибудь пробегал или поспешно проходил, причём все — исключительно справа налево, и никто не двигался навстречу. Я отметил это как занятный парадокс.

По удивительному стечению обстоятельств я затем и приехал в Турин, чтобы увидеть плащаницу. Мне по знакомству пообещали «проход вне очереди», что неизменно греет душу рождённых в СССР (хотя вполне мог бы и в очереди постоять). Я знал, что плащаницу выставляют для всеобщего обозрения весьма редко, последний раз — девять лет назад. Но тут планировался визит в Пьемонт понтифика, и он принял решение дополнительно украсить своё паломничество на родину предков встречей с великой святыней.

Его приезд ждали завтра, а плащаницу должны были выставить для поклонения уже сегодня. И я с минуты на минуту ждал условленного знака, но телефон молчал. А я пил третью чашку чая, поглядывая, как разгорается в окне очередной солнечный день. И шоколадный кекс в моих пальцах крошился на скатерть, нарушая её непостижимую безупречность. Свинство.

Стукнула дверь. Тот, чьего звонка я ждал, влетел в столовую, отбрасывая своим белым балахоном ослепительные рефлексы на стены и потолок. Словно молнии засверкали.

— Идём. Скорее, — бросил он мне, не здороваясь, на неплохом русском (хотя был испанцем, служившим в одном из знаменитых храмов Италии). Падре Эммануэль Керукос поразил меня непривычной бледностью смуглого лица, и я забыл удивиться его совершенно нехарактерной невежливости. А он уже нетерпеливо повернулся, чтобы уходить, даже каблуком слегка притопнул. Поддаваясь его нетерпению, я подскочил и налегке, без сумки, без кошелька, с одним телефоном и отельной карточкой в руках, отправился навстречу самому необычному происшествию в своей жизни.

Не было в то памятное утро на улицах Турина никакой привычной суеты: не трещали, вихляя между машин, красные мопеды, не горланили темнокожие мигранты, разгружая у магазинов товар, не щёлкали фотоаппаратами раскосые туристы. У редких прохожих был одинаково отрешённый и сосредоточенный вид, как будто все жители в это утро узнали свой диагноз и теперь на ходу обдумывали, как с этим жить.

Идти было недалеко — я специально выбирал отель поближе к собору. Скоро мы оказались на знакомой мне по картинкам площади, оцепленной карабинерами и густо запруженной молчаливым народом. Негде было, как говорится, яблоку упасть: казалось, здесь собрался весь город. Один карабинер, увидев моего спутника, махнул ему рукой и посторонился, пропуская нас внутрь оцепления; другой, следующий в цепочке, стоял с закрытыми глазами, губы его шевелились. На одной из нижних ступенек лестницы, ведущей к входу в собор, я увидел здоровенного седого африканца в сером хабите францисканца. Его лицо было обращено к небу, по щекам катились слёзы, и весь он вибрировал так, что тряслась и подпрыгивала белая верёвка с узлами у него на животе. Но это совсем не выглядело комично.

У меня тоже немедленно задёргались губы: смотреть равнодушно на этого сокрушённого великана было невозможно. Я, конечно, готовился к потрясению от встречи с главным свидетельством Христова распятия; но что‑то очень уж необычным всё выглядело в это утро: выглядело, честно говоря, малость «апокалиптично», как любят выражаться журналисты, довольно туманно представляющие себе последнюю книгу Нового Завета.

Тут мой провожатый притормозил, оглянулся и с каким‑то непонятным беспокойством взглянул на меня, словно прикидывая, готов ли я к тому, что ждёт нас внутри. Я наконец испугался по‑настоящему, даже слегка попятился. Я ещё сам толком не осознал, что готов дезертировать, но мой недюжинный спутник заметил моё малодушие и раздражённо покачал головой.

— Пойдём, — сказал он хрипло. — Ты будешь от русских.

Довольно загадочная фраза, но я не посмел уточнять. Только сжалось сердце: быть «от русских» — значит терпеть, стоять за веру, умирать, что же ещё мы умеем лучше всех на свете?

Так я не по своей воле из благочестивого паломника в одно мгновение превратился в представителя, в полномочного посла своих соплеменников, родных и друзей, которым предстояло узнать о происходящем позже, из выпусков новостей.

Мы поднялись по лестнице, которая показалась мне бесконечной — как та знаменитая Scala Santa в Риме, по которой верующие восходят на коленях. Справа и слева от входа были приготовлены белоснежные галереи для паломников, чтобы спасать их от солнцепёка, но сейчас они пустовали, только хлопали щеками на слабом ветерке. Этот звук рождал звонкую тишину, удивительную, если принять во внимание эпическую толпу внизу.

У самых дверей стоял ещё один тёмно‑синий карабинер, сухой и прямой, в почтенных летах и с какими‑то наградами на кителе. В его руках урчала рация, но он не слушал, с верхней площадки лестницы обводя орлиным взором город, как будто прощаясь. Впрочем, он довольно легко согнул свой негнущийся хребет, чтобы поцеловать руку моего спутника, и что‑то негромко сказал ему по‑итальянски; тот кивнул, соглашаясь. Дальше произошло немыслимое: они обнялись и на мгновение застыли, каждый прикасаясь подбородком к плечу другого. Таких сцен я в Италии никогда не видел: чтобы строгий монах и солдат при исполнении, не родственники, обнимались на публике! Что же там ждёт такого внутри, куда я сейчас проникну, что заставляет людей рыдать, обниматься, молиться? Я мешкал, отчасти из соображений политеса, отчасти по малодушию. Я уже не был уверен, хочу ли я узнать разгадку всех чудес этого утра. Но тут падре Эммануэль разомкнул удивительные объятия и, ободряюще кивнув карабинеру, потянул за бронзовую ручку массивную дверь собора, жестом приглашая меня первым переступить порог. Возможно, я бы не решился. Но я ведь был «от русских»! Пришлось стиснуть зубы и шагнуть в темноту.

Первые несколько шагов внутри я делал почти вслепую, ничего не видя после яркого солнца... Ну хорошо, не только поэтому, ещё и страх застилал мне глаза. Но ярко освещённую золотистую ленту святыни в её стеклянном футляре я, конечно, сразу заприметил и уже не отрывал от неё глаз, машинально переставляя ватные ноги. Никакие виденные прежде фотографии, никакие рассказы не передавали того впечатления, которое плащаница оказывала при очной встрече. Это впечатление усиливали безмолвные силуэты стоявших перед ней людей: между ними и человеком на полотне происходило что‑то, чему нельзя было подобрать названия. Не благоговение, не молитва, не медитация — разговор без слов, объяснение, конец пути. Вдруг я совершенно отчётливо вспомнил, где раньше ощущал именно такое эмоциональное излучение, такое чувство разрешения от бремени: на рембрандтовом «Возвращении блудного сына».

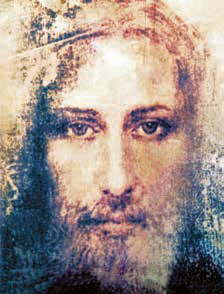

Итальянцы замечательно использовали достижения современной технологии, чтобы дать пришедшим возможность как можно лучше разглядеть изображение на ткани. Справа и слева от алтарной части, где была выставлена плащаница, в воздухе парили огромные плазменные панели, и на них «вывороткой», в негативе (который на самом деле как раз был позитивом) можно было увидеть повёрнутые в привычное вертикальное положение части длинного, приготовленного к погребению тела. Сложенные руки, пробитая копьём римского сотника грудная клетка... И, конечно, голова со следами от терновых шипов и кровоподтёками, знакомая по иконам борода, строгое и печальное лицо... Но... как это?!

Сердце моё, стукнув последний раз, остановилось, душа расширилась до пределов тела и вышла за его границы, трепеща, как рыба, выброшенная апостолом‑рыбаком на песчаный берег в Капернауме. Я покачнулся и схватил отца Эммануэля за руку, чтобы не упасть.

— Он открыл глаза, — тихо сказал мне испанец, как будто я мог сам этого не заметить.

...Я знал этот лик, тысячу раз разглядывал его, поражаясь тому, насколько он похож сразу на все иконные изображения — и при том отличаясь от них своей несомненной подлинностью, чувством мгновенного узнавания, убеждённости: да, это — Он. И, конечно, я неизменно всматривался в выпуклые закрытые веки, пытаясь представить себе, что за взор они являли, когда поднимались. Встречал я и наивные попытки «открыть» закрытые глаза, дорисовать, реконструировать этот взгляд, великую тайну мира, в нём сокрытую.

И вот теперь, когда закрытые глаза сами открылись и смотрели прямо на меня, внутрь меня, — было очевидно, что человеческие усилия изобразить неизобразимое соотносились с оригиналом так же, как иконы — с подлинным оттиском Христова лика на плащанице. Я прямо видел, как воображаемый иконописец смиренно опускает кисть, признавая, что его возможности имеют границу, предел, как бы ни направлял его руку Дух Святой.

Одно дело — взор Спасителя на иконе (довольно часто и от него не оторваться). И совсем другое — взгляд Бога, который теперь, решив участь сотворённого им мира, смотрел в душу своему творению, укрепляя его накануне великого перехода.

— И что теперь? — спросил я еле слышно у доброго падре Эммануэля Керукоса, обещавшего мне лёгкий проход к святыне. Я говорил, не глядя на своего провожатого, не смея отвернуться.

Пауза длилась долго. Я уж думал, что он ничего не ответит на этот совершенно идиотский вопрос.

Но, к моему удивлению, он в конце концов ответил. Более того, он нашёл в себе силы пошутить.

— Думаю, — сказал он, тщательно подбирая русские слова, — тебе имеет смысл сходить расплатиться за номер в отеле.

«Почему это досталось мне?» — малодушно воздохнул он и устыдился: ведь ради одного этого он жил.

— Соберите всех, — откашлявшись, проговорил он и добавил, подумав: — Хочу поговорить с патриархами.

Ему помогли облачиться в сложные и торжественные одеяния, и он, отражаясь в полированном паркете, отправился по пустым анфиладам своей обители, из спальни — в рабочий кабинет. За высокими окнами, выходившими в сад, много повидавшими, отливал розовым и нежно‑зелёным воспетый художниками и поэтами римский рассвет.

По мере того, как разгорался свет дня, Италия узнавала — соседи спешили поделиться с соседями, во всех окнах сверчками трещали телефоны, кричали возбуждённые женские голоса. В начале шестого подняли перезвон колокола Турина. В прозрачном воздухе их голос раскатывался торжественно и страшно, словно он и был обещанным трубным гласом, сигналом общей побудки. С высоты птичьего полёта, где ангелов в это утро было больше, чем птиц (не протолкнуться), можно было видеть, как муравьиные вереницы людей — монахов и мирян — со всех сторон потянулись к собору, растягивая его уходящими в переулки живыми канатами, словно воздушный шар, рвавшийся улететь.

Я — не папа римский, и меня никто не удосужился разбудить. Я едва не проспал всё, даже колоколов не слышал. Но когда я разлепил глаза в искусственном полумраке своего тесноватого золотистого номера, когда на негнущихся ногах подошёл к окну, раздвинул плотные шторы и повернул ручку пластиковой рамы, открывая доступ утренней свежести, — гулкие раскаты ворвались в мою комнату и загуляли по ней, словно хищные волны, проникшие в разбитые окна тонущей машины, упавшей с моста.

Я совершенно не встревожился: кто их знает, итальянцев, может, так и надо, может, какой‑то праздник.

Всплывая, просыпаясь, я постоял под душем, тщательно почистил зубы, посушил волосы и спустился завтракать, захватив с собой из номера только бесполезный телефон и карточку электронного ключа.

В маленьком зальчике для завтраков не было ни души, но сыр и ветчина красовались на обычных местах, над кофе‑машиной поднимался пар, хлеб был нарезан на ломти и прикрыт белоснежной салфеткой. Так что я со вкусом позавтракал в последнее утро мира, не изменив ни одной из своих привычек, не тяготясь ни одиночеством, ни дурными предчувствиями. Иногда за большими чисто вымытыми стёклами, выходившими в переулок, кто‑нибудь пробегал или поспешно проходил, причём все — исключительно справа налево, и никто не двигался навстречу. Я отметил это как занятный парадокс.

По удивительному стечению обстоятельств я затем и приехал в Турин, чтобы увидеть плащаницу. Мне по знакомству пообещали «проход вне очереди», что неизменно греет душу рождённых в СССР (хотя вполне мог бы и в очереди постоять). Я знал, что плащаницу выставляют для всеобщего обозрения весьма редко, последний раз — девять лет назад. Но тут планировался визит в Пьемонт понтифика, и он принял решение дополнительно украсить своё паломничество на родину предков встречей с великой святыней.

Его приезд ждали завтра, а плащаницу должны были выставить для поклонения уже сегодня. И я с минуты на минуту ждал условленного знака, но телефон молчал. А я пил третью чашку чая, поглядывая, как разгорается в окне очередной солнечный день. И шоколадный кекс в моих пальцах крошился на скатерть, нарушая её непостижимую безупречность. Свинство.

Стукнула дверь. Тот, чьего звонка я ждал, влетел в столовую, отбрасывая своим белым балахоном ослепительные рефлексы на стены и потолок. Словно молнии засверкали.

— Идём. Скорее, — бросил он мне, не здороваясь, на неплохом русском (хотя был испанцем, служившим в одном из знаменитых храмов Италии). Падре Эммануэль Керукос поразил меня непривычной бледностью смуглого лица, и я забыл удивиться его совершенно нехарактерной невежливости. А он уже нетерпеливо повернулся, чтобы уходить, даже каблуком слегка притопнул. Поддаваясь его нетерпению, я подскочил и налегке, без сумки, без кошелька, с одним телефоном и отельной карточкой в руках, отправился навстречу самому необычному происшествию в своей жизни.

Не было в то памятное утро на улицах Турина никакой привычной суеты: не трещали, вихляя между машин, красные мопеды, не горланили темнокожие мигранты, разгружая у магазинов товар, не щёлкали фотоаппаратами раскосые туристы. У редких прохожих был одинаково отрешённый и сосредоточенный вид, как будто все жители в это утро узнали свой диагноз и теперь на ходу обдумывали, как с этим жить.

Идти было недалеко — я специально выбирал отель поближе к собору. Скоро мы оказались на знакомой мне по картинкам площади, оцепленной карабинерами и густо запруженной молчаливым народом. Негде было, как говорится, яблоку упасть: казалось, здесь собрался весь город. Один карабинер, увидев моего спутника, махнул ему рукой и посторонился, пропуская нас внутрь оцепления; другой, следующий в цепочке, стоял с закрытыми глазами, губы его шевелились. На одной из нижних ступенек лестницы, ведущей к входу в собор, я увидел здоровенного седого африканца в сером хабите францисканца. Его лицо было обращено к небу, по щекам катились слёзы, и весь он вибрировал так, что тряслась и подпрыгивала белая верёвка с узлами у него на животе. Но это совсем не выглядело комично.

У меня тоже немедленно задёргались губы: смотреть равнодушно на этого сокрушённого великана было невозможно. Я, конечно, готовился к потрясению от встречи с главным свидетельством Христова распятия; но что‑то очень уж необычным всё выглядело в это утро: выглядело, честно говоря, малость «апокалиптично», как любят выражаться журналисты, довольно туманно представляющие себе последнюю книгу Нового Завета.

Тут мой провожатый притормозил, оглянулся и с каким‑то непонятным беспокойством взглянул на меня, словно прикидывая, готов ли я к тому, что ждёт нас внутри. Я наконец испугался по‑настоящему, даже слегка попятился. Я ещё сам толком не осознал, что готов дезертировать, но мой недюжинный спутник заметил моё малодушие и раздражённо покачал головой.

— Пойдём, — сказал он хрипло. — Ты будешь от русских.

Довольно загадочная фраза, но я не посмел уточнять. Только сжалось сердце: быть «от русских» — значит терпеть, стоять за веру, умирать, что же ещё мы умеем лучше всех на свете?

Так я не по своей воле из благочестивого паломника в одно мгновение превратился в представителя, в полномочного посла своих соплеменников, родных и друзей, которым предстояло узнать о происходящем позже, из выпусков новостей.

Мы поднялись по лестнице, которая показалась мне бесконечной — как та знаменитая Scala Santa в Риме, по которой верующие восходят на коленях. Справа и слева от входа были приготовлены белоснежные галереи для паломников, чтобы спасать их от солнцепёка, но сейчас они пустовали, только хлопали щеками на слабом ветерке. Этот звук рождал звонкую тишину, удивительную, если принять во внимание эпическую толпу внизу.

У самых дверей стоял ещё один тёмно‑синий карабинер, сухой и прямой, в почтенных летах и с какими‑то наградами на кителе. В его руках урчала рация, но он не слушал, с верхней площадки лестницы обводя орлиным взором город, как будто прощаясь. Впрочем, он довольно легко согнул свой негнущийся хребет, чтобы поцеловать руку моего спутника, и что‑то негромко сказал ему по‑итальянски; тот кивнул, соглашаясь. Дальше произошло немыслимое: они обнялись и на мгновение застыли, каждый прикасаясь подбородком к плечу другого. Таких сцен я в Италии никогда не видел: чтобы строгий монах и солдат при исполнении, не родственники, обнимались на публике! Что же там ждёт такого внутри, куда я сейчас проникну, что заставляет людей рыдать, обниматься, молиться? Я мешкал, отчасти из соображений политеса, отчасти по малодушию. Я уже не был уверен, хочу ли я узнать разгадку всех чудес этого утра. Но тут падре Эммануэль разомкнул удивительные объятия и, ободряюще кивнув карабинеру, потянул за бронзовую ручку массивную дверь собора, жестом приглашая меня первым переступить порог. Возможно, я бы не решился. Но я ведь был «от русских»! Пришлось стиснуть зубы и шагнуть в темноту.

Первые несколько шагов внутри я делал почти вслепую, ничего не видя после яркого солнца... Ну хорошо, не только поэтому, ещё и страх застилал мне глаза. Но ярко освещённую золотистую ленту святыни в её стеклянном футляре я, конечно, сразу заприметил и уже не отрывал от неё глаз, машинально переставляя ватные ноги. Никакие виденные прежде фотографии, никакие рассказы не передавали того впечатления, которое плащаница оказывала при очной встрече. Это впечатление усиливали безмолвные силуэты стоявших перед ней людей: между ними и человеком на полотне происходило что‑то, чему нельзя было подобрать названия. Не благоговение, не молитва, не медитация — разговор без слов, объяснение, конец пути. Вдруг я совершенно отчётливо вспомнил, где раньше ощущал именно такое эмоциональное излучение, такое чувство разрешения от бремени: на рембрандтовом «Возвращении блудного сына».

Итальянцы замечательно использовали достижения современной технологии, чтобы дать пришедшим возможность как можно лучше разглядеть изображение на ткани. Справа и слева от алтарной части, где была выставлена плащаница, в воздухе парили огромные плазменные панели, и на них «вывороткой», в негативе (который на самом деле как раз был позитивом) можно было увидеть повёрнутые в привычное вертикальное положение части длинного, приготовленного к погребению тела. Сложенные руки, пробитая копьём римского сотника грудная клетка... И, конечно, голова со следами от терновых шипов и кровоподтёками, знакомая по иконам борода, строгое и печальное лицо... Но... как это?!

Сердце моё, стукнув последний раз, остановилось, душа расширилась до пределов тела и вышла за его границы, трепеща, как рыба, выброшенная апостолом‑рыбаком на песчаный берег в Капернауме. Я покачнулся и схватил отца Эммануэля за руку, чтобы не упасть.

— Он открыл глаза, — тихо сказал мне испанец, как будто я мог сам этого не заметить.

...Я знал этот лик, тысячу раз разглядывал его, поражаясь тому, насколько он похож сразу на все иконные изображения — и при том отличаясь от них своей несомненной подлинностью, чувством мгновенного узнавания, убеждённости: да, это — Он. И, конечно, я неизменно всматривался в выпуклые закрытые веки, пытаясь представить себе, что за взор они являли, когда поднимались. Встречал я и наивные попытки «открыть» закрытые глаза, дорисовать, реконструировать этот взгляд, великую тайну мира, в нём сокрытую.

И вот теперь, когда закрытые глаза сами открылись и смотрели прямо на меня, внутрь меня, — было очевидно, что человеческие усилия изобразить неизобразимое соотносились с оригиналом так же, как иконы — с подлинным оттиском Христова лика на плащанице. Я прямо видел, как воображаемый иконописец смиренно опускает кисть, признавая, что его возможности имеют границу, предел, как бы ни направлял его руку Дух Святой.

Одно дело — взор Спасителя на иконе (довольно часто и от него не оторваться). И совсем другое — взгляд Бога, который теперь, решив участь сотворённого им мира, смотрел в душу своему творению, укрепляя его накануне великого перехода.

— И что теперь? — спросил я еле слышно у доброго падре Эммануэля Керукоса, обещавшего мне лёгкий проход к святыне. Я говорил, не глядя на своего провожатого, не смея отвернуться.

Пауза длилась долго. Я уж думал, что он ничего не ответит на этот совершенно идиотский вопрос.

Но, к моему удивлению, он в конце концов ответил. Более того, он нашёл в себе силы пошутить.

— Думаю, — сказал он, тщательно подбирая русские слова, — тебе имеет смысл сходить расплатиться за номер в отеле.

* Публикуется по: Пищулин А.Ю. Он смотрит // Пищулин А.Ю. Простак на фоне неба. М., 2019. С.66–72.

Печатается по: Пищулин А. Он смотрит // Мир Музея. 2020. №4. С.41–42.

См. также:

Пищулин А. Метаморфоз // Мир Музея. 2023. №8. С.26–28.

Пищулин А. КРЫМНАШ // Мир Музея. 2024. №3. С.8–9.

Пищулин А. Приоткрытая дверь // Мир Музея. 2023. №11. С8–11.

Пищулин А. Белла // Мир Музея. 2022. №10. С.37–38.

Пищулин А. Окно в Зазеркалье // Мир Музея. 2022. №8. С.35–36.

Пищулин А. – Что это, Берримор? – Гравюра, сэр! // Мир Музея. 2022. №8. С.17–18.

См. также:

Пищулин А. Метаморфоз // Мир Музея. 2023. №8. С.26–28.

Пищулин А. КРЫМНАШ // Мир Музея. 2024. №3. С.8–9.

Пищулин А. Приоткрытая дверь // Мир Музея. 2023. №11. С8–11.

Пищулин А. Белла // Мир Музея. 2022. №10. С.37–38.

Пищулин А. Окно в Зазеркалье // Мир Музея. 2022. №8. С.35–36.

Пищулин А. – Что это, Берримор? – Гравюра, сэр! // Мир Музея. 2022. №8. С.17–18.

На фото: Туринская плащаница.