Древние русские кладбища... Время мало что сохранило от них. Древнерусские курганы оплывали и распахивались, в XIV веке на могилы иногда клали безымянные плоские валуны.

Владимир Вишневский. Сергиево‑Посадский государственный историко‑художественный музей‑заповедник

И вот во второй половине XѴ века Московская Русь создала белокаменные надгробия — так называемые доски. Подмосковные каменоломни стали исправно поставлять белокаменные плиты на кладбища Центральной России, и в первую очередь — на монастырские. Средневековый менталитет считал важным при выборе места погребения его близость к храму, а ещё лучше — к его алтарной части. Ещё престижнее было упокоиться в монастырях, где о душе покойника будут молиться «непогребённые мертвецы» — монахи.

Одной из самых почитаемых обителей средневековой России был Троице‑Сергиев монастырь — дом Живоначальной Троицы и чудотворца Сергия Радонежского. Начало монастырскому некрополю положили погребение в 1392 году его основателя в деревянном Троицком храме и захоронения начала XѴ века у южной стены каменного Троицкого собора. К концу XѴII века погребениями было занято всё свободное пространство на южной половине монастыря.

Свободными от могил оставались хозяйственные дворы (ныне территория Московской духовной академии), площадь к западу от Успенского собора, участки вдоль крепостных стен. В течение веков могилы забывались, древние плиты уходили в землю, в XѴIII – XIX веках уничтожались при строительных работах.

Археологические исследования монастырского кладбища никогда не велись — в руки археологов надгробия попадали в процессе наблюдений за земляными хозяйственными работами, в процессе реставрации архитектурных памятников и планировки территории. С 1950‑х годов Загорский музей‑заповедник начал формировать коллекцию средневековых белокаменных плит. На сегодняшний день зафиксировано более 500 средневековых надгробий (целых и фрагментов). Это крупнейшая в России коллекция, превосходящая собрание памятников любого монастыря Москвы. Исследователями отмечено, что большинство (66 процентов) погребённых (по найденным надгробиям) не упомянуты в монастырских документах. Поэтому обнаруженные белокаменные надгробия XѴ – XѴII веков, ныне хранящиеся в Сергиево‑Посадском музее‑заповеднике и Свято‑Троицкой Сергиевой Лавре, — важный и зачастую единственный источник по истории монастырского некрополя.

Уникальность троицкого собрания надгробий не только в его размерах, но и в том, что плиты принадлежат самым известным княжеским, боярским и дворянским родам России. Среди них князья Оболенские, Одоевские, Трубецкие, Голицыны, Суздальские, Шуйские, Воротынские, Глинские, Суцкие, Заболоцкие, Хворостинины, Кубенские, Телятевские, Ростовские, Велико‑Гагины, Пронские; бояре Плещеевы, Нагие, Волынские; дворяне Путятины, Кутузовы, Злобины, Сукины, Воейковы, Головкины, Юхновы, Бибиковы, Новосильцевы, Яновы, Сабуровы, Уваровы, Нащокины, Воронцовы.

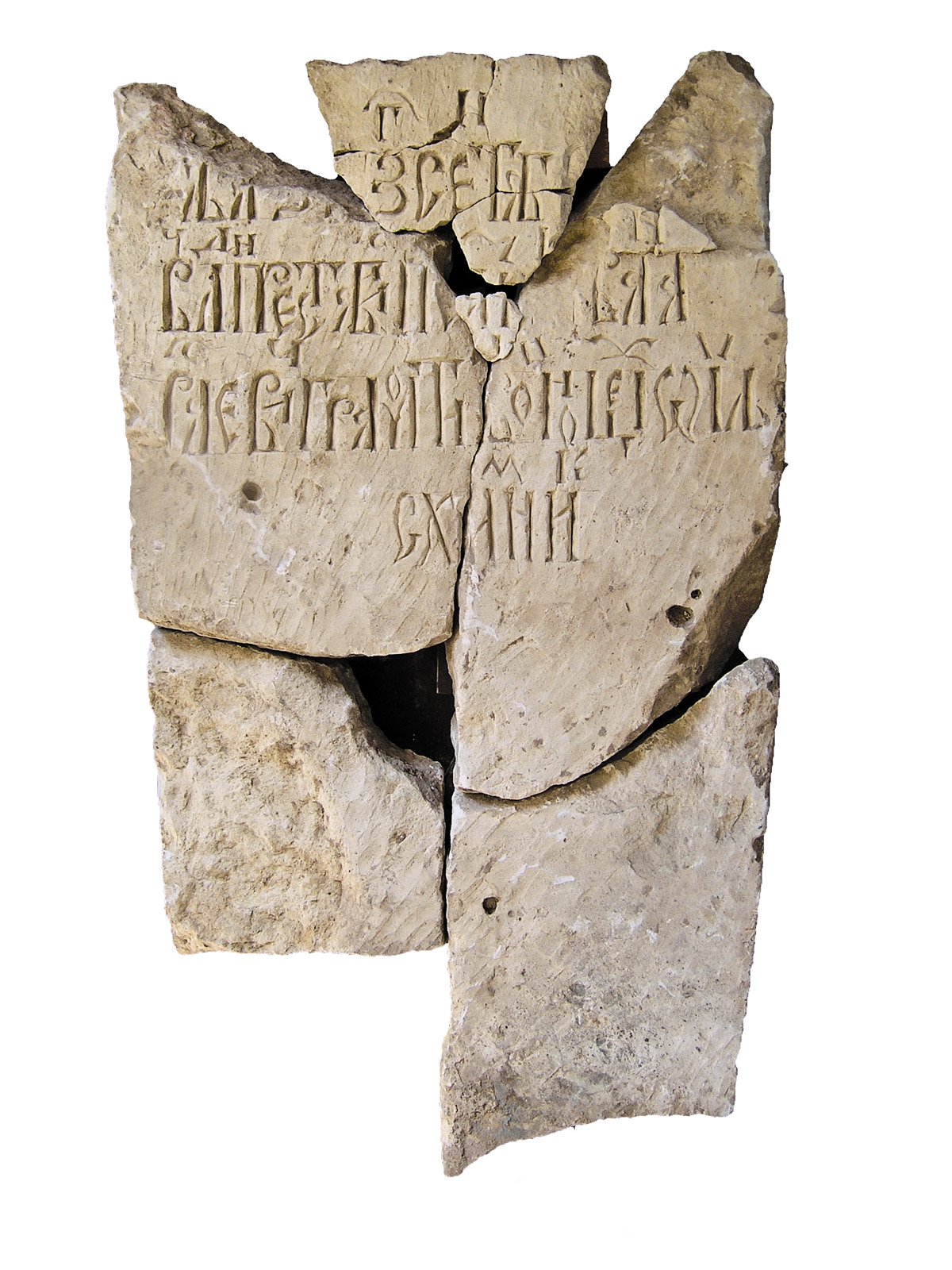

У Троицкого собора обнаружены самые ранние надгробия, относящиеся к XѴ веку, в том числе самое древнее, датированное на территории Московской земли. В 2001 году к юго‑востоку от алтаря Троицкого собора было найдено надгробие с надписью: «В лет [а] 6988 (1480) м [еся] ца мая въ 22 д [е] нь преставис [я] рабъ б [о] жий инокъ васиянъ бывши [и] диякъ василей беда», с датой, которая предшествует одиозному рубежу 7000 года (1492 год от Рождества Христова). Напомним, что в 7000 году от сотворения мира все ждали конца света, и, по мнению некоторых историков, это было причиной отсутствия надписей на погребальных камнях. Василий Беда — соучастник политического убийства. Вместе с дьяком Степаном Бородатым он был эмиссаром Василия Тёмного в Великом Новгороде. Именно подьячий Василий Беда, как сообщает Ермолинская летопись, принёс весть великому князю Василию Тёмному о смерти от яда его врага князя Дмитрия Юрьевича Шемяки в июле 1453 года, за что сразу же получил дьяческое звание. Летописец сообщил, что «при этом прорекоша ему людие мнози, яко ненадолго будет времени его, и по мале сбылося ему». Заметим, что летописное пророчество не сбылось — дьяк прожил ещё 27 лет.

Формирование монастырских некрополей и усыпальниц в храмах шло по родовым принципам. Традиция семейного кладбища была делом всей семьи, ближайших родственников покойного, оно отражало социально‑политический статус не только погребённого, но всего рода.

Одно из семейных кладбищ бояр Плещеевых‑Басмановых располагалось к юго‑востоку от Троицкого собора. Среди найденных — плита Ивана Фёдоровича Басманова, воеводы, младшего сына Фёдора Алексеевича Басманова и внука Алексея Даниловича Басманова, известных опричников; его отец был фаворитом Ивана Грозного и казнён по его приказу. На торце массивного надгробия надпись: «...[сен] тября в 12 [день] убиенъ околничей Иван Федорович Басмановъ». В 1603 году Иван Фёдорович получил чин царского окольничего и по приговору Боярской думы был направлен «со многою ратью» Борисом Годуновым на подавление восстания боевых холопов, поднятого Хлопком Косолапом. Решающий бой произошёл вблизи Москвы в сентябре 1603 года. Хлопко устроил засаду на лесной дороге, в неё попал передовой отряд стрельцов, с которым находился сам И. Ф. Басманов. Почти все стрельцы были перебиты, а сам воевода погиб. Только с подходом главных сил правительственным войскам удалось переломить ход сражения. Сам раненый Хлопок был захвачен на поле боя и повешен в Москве. Тело погибшего воеводы, по приказанию царя, погребено в Троице‑Сергиевой обители, где прежде хоронили представителей рода бояр Плещеевых, ветвью которого были Басмановы. И. Ф. Басманов, как отметил Н. М. Карамзин, единственный из всех Басмановых, умер с именем, не запятнанным изменою и злодеяниями, в упорной и жестокой битве против врагов государства.

В 2007 году у южного крыльца Успенского собора было найдено необычное захоронение. Это было первое погребение в монастыре, совершённое в склепе (традиция, пришедшая из Европы). Кирпичный склеп с полукруглым сводом вмещал громадный белокаменный саркофаг прямоугольной формы. Внутри — широкий деревянный гроб, усиленный по углам несколькими железными коваными полосами. Над склепом лежало белокаменное надгробие с узором из элементов треугольчатого и жгутового орнаментов. Надписи на плите не было — её вырезали на крышке саркофага: «Лета 7147 (1638) сентября в 30 день преставис [я]... Иван Тарасевич Грамотин во иноцех Иоиль схимник».

И.Т. Грамотин — заметная фигура в русской истории. Умный, начитанный и красноречивый, с 1595 года, на протяжении 44 лет, последовательно служил всем московским царям, самозванцам и претендентам на российский престол, принадлежал к видным деятелям Смутного времени. Его отец, дьяк Тарас‑Курбат Григорьевич Грамотин, служил в начале 1580‑х годов в Разрядном приказе. Сам Иван Тарасьевич трижды (1605 – 1606; 1611 – 1612; 1634 – 1635) стоял во главе Посольского приказа. После смерти Бориса Годунова перешёл на службу самозванцу. В 1606 году при Лжедмитрии вёл переговоры с польскими послами. Изменив Лжедмитрию, он пытался занять высокое положение при Шуйском, но неудачно, изменил ему, бежал в Тушино, откуда ходил под Троицу, уговаривая монахов сдаться, а в 1610 году сделался сторонником Сигизмунда III. После пострижения Шуйского явившийся в Москву Грамотин был назначен Сигизмундом в Поместный и Посольский приказы в звании печатника и думного дьяка. В 1612 году участвовал в посольстве московских бояр, просивших на царство Владислава; ходил потом с Сигизмундом под Москву, уговаривал москвичей подчиниться Владиславу и, не достигнув успеха, вернулся вместе с королём в Варшаву. Только в начале 1618 года появился в Москве — в звании думного дьяка. По возвращении в Москву патриарха Филарета, с которым он сблизился ещё в Польше, дьяк получал важные поручения, участвовал почти во всех переговорах с иностранными послами.

Историк Бантыш‑Каменский характеризует его так: «Муж государственный, царедворец ловкий, пронырливый, обесславивший имя своё гнусною изменою и постыдным себялюбием». И если Грамотин и имел успех на своём скользком пути, то обязан этим лишь своему тонкому уму. Беспринципность и корыстолюбие сочетались в этом человеке с редкими политическими способностями, знанием языков и литературным талантом. Этим только и можно объяснить, почему голова Грамотина не попала на плаху под топор.

Плотность заполнения территории кладбища вокруг Троицкого собора стала предпосылкой появления в истории средневековых монастырских некрополей — «бронирования» мест для будущих захоронений. Сегодня известно 12 надгробий с подобными эпитафиями, в других монастырях надгробий с подобными надписями не найдено. Вероятно, это было связано с тем, что места ценились от их близости к монастырским святыням, мощам преподобных — подобно тому, как в католической традиции особо ценилась возможность погребения ad sanctos (то есть рядом со святыми могилами, в почитаемом некрополе. — Прим. ред.).

Особый интерес представляют две плиты из родового некрополя Головкиных. Келарь Троице‑Сергиева монастыря Евстафий (Евфимий Дмитриевич) Головкин более 30 лет (с 1570 года) управлял всем хозяйством монастыря, сумел обогатить монастырь новыми земельными приобретениями и способствовал упорядочению крепостных актов Троицкого монастыря. Евстафий был участником соборов 1580, 1584, 1589 (об учреждении патриаршества на Руси) и 1598 (избрание Бориса Годунова на царство) годов. Он был одним из трёх монахов, которым Иван Грозный исповедовался в убийстве сына Ивана.

Нижняя надпись надгробия Ксении Головкиной 1585 года сообщает, что «забронировано» место было на келаря Евстафия Головкина. Однако по каким‑то причинам Евстафий уступает родственнице «занятое место» вместе с плитой. Через некоторое время келарь заказал себе новое надгробие и вновь пометил изножье с надписью собственника — фразой‑завещанием: «Цка (доска) старца Евстафия Головкина положат ее на гроб как его Богъ по душу сошлетъ». (Надгробие Евстафия Головкина находится на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — Прим. автора).

Каменная летопись Троице‑Сергиева монастыря продолжает пополняться новыми страницами, и многое внесут будущие археологические исследования.

Московская область. Сергиев Посад. Фото автора.

Одной из самых почитаемых обителей средневековой России был Троице‑Сергиев монастырь — дом Живоначальной Троицы и чудотворца Сергия Радонежского. Начало монастырскому некрополю положили погребение в 1392 году его основателя в деревянном Троицком храме и захоронения начала XѴ века у южной стены каменного Троицкого собора. К концу XѴII века погребениями было занято всё свободное пространство на южной половине монастыря.

Свободными от могил оставались хозяйственные дворы (ныне территория Московской духовной академии), площадь к западу от Успенского собора, участки вдоль крепостных стен. В течение веков могилы забывались, древние плиты уходили в землю, в XѴIII – XIX веках уничтожались при строительных работах.

Археологические исследования монастырского кладбища никогда не велись — в руки археологов надгробия попадали в процессе наблюдений за земляными хозяйственными работами, в процессе реставрации архитектурных памятников и планировки территории. С 1950‑х годов Загорский музей‑заповедник начал формировать коллекцию средневековых белокаменных плит. На сегодняшний день зафиксировано более 500 средневековых надгробий (целых и фрагментов). Это крупнейшая в России коллекция, превосходящая собрание памятников любого монастыря Москвы. Исследователями отмечено, что большинство (66 процентов) погребённых (по найденным надгробиям) не упомянуты в монастырских документах. Поэтому обнаруженные белокаменные надгробия XѴ – XѴII веков, ныне хранящиеся в Сергиево‑Посадском музее‑заповеднике и Свято‑Троицкой Сергиевой Лавре, — важный и зачастую единственный источник по истории монастырского некрополя.

Уникальность троицкого собрания надгробий не только в его размерах, но и в том, что плиты принадлежат самым известным княжеским, боярским и дворянским родам России. Среди них князья Оболенские, Одоевские, Трубецкие, Голицыны, Суздальские, Шуйские, Воротынские, Глинские, Суцкие, Заболоцкие, Хворостинины, Кубенские, Телятевские, Ростовские, Велико‑Гагины, Пронские; бояре Плещеевы, Нагие, Волынские; дворяне Путятины, Кутузовы, Злобины, Сукины, Воейковы, Головкины, Юхновы, Бибиковы, Новосильцевы, Яновы, Сабуровы, Уваровы, Нащокины, Воронцовы.

У Троицкого собора обнаружены самые ранние надгробия, относящиеся к XѴ веку, в том числе самое древнее, датированное на территории Московской земли. В 2001 году к юго‑востоку от алтаря Троицкого собора было найдено надгробие с надписью: «В лет [а] 6988 (1480) м [еся] ца мая въ 22 д [е] нь преставис [я] рабъ б [о] жий инокъ васиянъ бывши [и] диякъ василей беда», с датой, которая предшествует одиозному рубежу 7000 года (1492 год от Рождества Христова). Напомним, что в 7000 году от сотворения мира все ждали конца света, и, по мнению некоторых историков, это было причиной отсутствия надписей на погребальных камнях. Василий Беда — соучастник политического убийства. Вместе с дьяком Степаном Бородатым он был эмиссаром Василия Тёмного в Великом Новгороде. Именно подьячий Василий Беда, как сообщает Ермолинская летопись, принёс весть великому князю Василию Тёмному о смерти от яда его врага князя Дмитрия Юрьевича Шемяки в июле 1453 года, за что сразу же получил дьяческое звание. Летописец сообщил, что «при этом прорекоша ему людие мнози, яко ненадолго будет времени его, и по мале сбылося ему». Заметим, что летописное пророчество не сбылось — дьяк прожил ещё 27 лет.

Формирование монастырских некрополей и усыпальниц в храмах шло по родовым принципам. Традиция семейного кладбища была делом всей семьи, ближайших родственников покойного, оно отражало социально‑политический статус не только погребённого, но всего рода.

Одно из семейных кладбищ бояр Плещеевых‑Басмановых располагалось к юго‑востоку от Троицкого собора. Среди найденных — плита Ивана Фёдоровича Басманова, воеводы, младшего сына Фёдора Алексеевича Басманова и внука Алексея Даниловича Басманова, известных опричников; его отец был фаворитом Ивана Грозного и казнён по его приказу. На торце массивного надгробия надпись: «...[сен] тября в 12 [день] убиенъ околничей Иван Федорович Басмановъ». В 1603 году Иван Фёдорович получил чин царского окольничего и по приговору Боярской думы был направлен «со многою ратью» Борисом Годуновым на подавление восстания боевых холопов, поднятого Хлопком Косолапом. Решающий бой произошёл вблизи Москвы в сентябре 1603 года. Хлопко устроил засаду на лесной дороге, в неё попал передовой отряд стрельцов, с которым находился сам И. Ф. Басманов. Почти все стрельцы были перебиты, а сам воевода погиб. Только с подходом главных сил правительственным войскам удалось переломить ход сражения. Сам раненый Хлопок был захвачен на поле боя и повешен в Москве. Тело погибшего воеводы, по приказанию царя, погребено в Троице‑Сергиевой обители, где прежде хоронили представителей рода бояр Плещеевых, ветвью которого были Басмановы. И. Ф. Басманов, как отметил Н. М. Карамзин, единственный из всех Басмановых, умер с именем, не запятнанным изменою и злодеяниями, в упорной и жестокой битве против врагов государства.

В 2007 году у южного крыльца Успенского собора было найдено необычное захоронение. Это было первое погребение в монастыре, совершённое в склепе (традиция, пришедшая из Европы). Кирпичный склеп с полукруглым сводом вмещал громадный белокаменный саркофаг прямоугольной формы. Внутри — широкий деревянный гроб, усиленный по углам несколькими железными коваными полосами. Над склепом лежало белокаменное надгробие с узором из элементов треугольчатого и жгутового орнаментов. Надписи на плите не было — её вырезали на крышке саркофага: «Лета 7147 (1638) сентября в 30 день преставис [я]... Иван Тарасевич Грамотин во иноцех Иоиль схимник».

И.Т. Грамотин — заметная фигура в русской истории. Умный, начитанный и красноречивый, с 1595 года, на протяжении 44 лет, последовательно служил всем московским царям, самозванцам и претендентам на российский престол, принадлежал к видным деятелям Смутного времени. Его отец, дьяк Тарас‑Курбат Григорьевич Грамотин, служил в начале 1580‑х годов в Разрядном приказе. Сам Иван Тарасьевич трижды (1605 – 1606; 1611 – 1612; 1634 – 1635) стоял во главе Посольского приказа. После смерти Бориса Годунова перешёл на службу самозванцу. В 1606 году при Лжедмитрии вёл переговоры с польскими послами. Изменив Лжедмитрию, он пытался занять высокое положение при Шуйском, но неудачно, изменил ему, бежал в Тушино, откуда ходил под Троицу, уговаривая монахов сдаться, а в 1610 году сделался сторонником Сигизмунда III. После пострижения Шуйского явившийся в Москву Грамотин был назначен Сигизмундом в Поместный и Посольский приказы в звании печатника и думного дьяка. В 1612 году участвовал в посольстве московских бояр, просивших на царство Владислава; ходил потом с Сигизмундом под Москву, уговаривал москвичей подчиниться Владиславу и, не достигнув успеха, вернулся вместе с королём в Варшаву. Только в начале 1618 года появился в Москве — в звании думного дьяка. По возвращении в Москву патриарха Филарета, с которым он сблизился ещё в Польше, дьяк получал важные поручения, участвовал почти во всех переговорах с иностранными послами.

Историк Бантыш‑Каменский характеризует его так: «Муж государственный, царедворец ловкий, пронырливый, обесславивший имя своё гнусною изменою и постыдным себялюбием». И если Грамотин и имел успех на своём скользком пути, то обязан этим лишь своему тонкому уму. Беспринципность и корыстолюбие сочетались в этом человеке с редкими политическими способностями, знанием языков и литературным талантом. Этим только и можно объяснить, почему голова Грамотина не попала на плаху под топор.

Плотность заполнения территории кладбища вокруг Троицкого собора стала предпосылкой появления в истории средневековых монастырских некрополей — «бронирования» мест для будущих захоронений. Сегодня известно 12 надгробий с подобными эпитафиями, в других монастырях надгробий с подобными надписями не найдено. Вероятно, это было связано с тем, что места ценились от их близости к монастырским святыням, мощам преподобных — подобно тому, как в католической традиции особо ценилась возможность погребения ad sanctos (то есть рядом со святыми могилами, в почитаемом некрополе. — Прим. ред.).

Особый интерес представляют две плиты из родового некрополя Головкиных. Келарь Троице‑Сергиева монастыря Евстафий (Евфимий Дмитриевич) Головкин более 30 лет (с 1570 года) управлял всем хозяйством монастыря, сумел обогатить монастырь новыми земельными приобретениями и способствовал упорядочению крепостных актов Троицкого монастыря. Евстафий был участником соборов 1580, 1584, 1589 (об учреждении патриаршества на Руси) и 1598 (избрание Бориса Годунова на царство) годов. Он был одним из трёх монахов, которым Иван Грозный исповедовался в убийстве сына Ивана.

Нижняя надпись надгробия Ксении Головкиной 1585 года сообщает, что «забронировано» место было на келаря Евстафия Головкина. Однако по каким‑то причинам Евстафий уступает родственнице «занятое место» вместе с плитой. Через некоторое время келарь заказал себе новое надгробие и вновь пометил изножье с надписью собственника — фразой‑завещанием: «Цка (доска) старца Евстафия Головкина положат ее на гроб как его Богъ по душу сошлетъ». (Надгробие Евстафия Головкина находится на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — Прим. автора).

Каменная летопись Троице‑Сергиева монастыря продолжает пополняться новыми страницами, и многое внесут будущие археологические исследования.

Московская область. Сергиев Посад. Фото автора.

Печатается по: Вишневский В. Камни и доски // Мир Музея. 2024. №10. С.35–37.

См. также: Гуреев М. Похороненный крик // Мир Музея. 2024. №10. С.16–19.

Десять лучших. Подготовила Лариса Плетникова // Мир Музея. 2024. №2. С.48–51.

Сарианиди В. Тилля-Тепе. Подготовила Дарья Сабинина // Мир Музея. 2024. №2. С.31–33.

«Музей имеет право на свою версию археологии» Беседа Ларисы Плетниковой с Владимиром Дукельским // Мир Музея. 2024. №10. С.8–10.

Археостан. Беседа Ксении Сергазиной с Илшатом Бахшиевым // Мир Музея. 2024. №10. С.26–28.

Русская Троя. Беседа Ирины Новосёловой с Игорем Стрикаловым и Еленой Буланкиной // Мир Музея. 2024. №10. С.20–23.

Десять лучших. Подготовила Лариса Плетникова // Мир Музея. 2024. №2. С.48–51.

Сарианиди В. Тилля-Тепе. Подготовила Дарья Сабинина // Мир Музея. 2024. №2. С.31–33.

«Музей имеет право на свою версию археологии» Беседа Ларисы Плетниковой с Владимиром Дукельским // Мир Музея. 2024. №10. С.8–10.

Археостан. Беседа Ксении Сергазиной с Илшатом Бахшиевым // Мир Музея. 2024. №10. С.26–28.

Русская Троя. Беседа Ирины Новосёловой с Игорем Стрикаловым и Еленой Буланкиной // Мир Музея. 2024. №10. С.20–23.

На фото: Надгробие келаря Евстафия Головкина. 1603. Фото 2007 г.

На главной странице: Надгробие дьяка Василия Беды. Фото 2000 г.

На главной странице: Надгробие дьяка Василия Беды. Фото 2000 г.