Сегодня, когда историческое здание московского Политехнического музея находится на реконструкции, работает его Открытая коллекция в Технополисе «Москва». Кроме того, часть экспонатов можно увидеть в разделе «Большой музей» на сайте Политеха. Представляем пять самых интересных и исторически ценных из них.

Макет химической лаборатории М.В. Ломоносова

В 1748 году по настоянию Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) на Васильевском острове была построена первая в России научно‑исследовательская химическая лаборатория Петербургской академии наук. В здании лаборатории находилось рабочее помещение с очагом и лабораторными печами, комната для взвешивания, записей и чтения лекций, кладовая для «хранения сырых материалов и произведений химии», чердачное помещение для хранения приборов и химической посуды.

С 1748 по 1757 год Ломоносов много и упорно работал в лаборатории и провёл множество исследований. Экспериментальным путём он первым открыл закон сохранения вещества и энергии, его работы легли в основу нового раздела науки — физической химии. Учёный разработал новые технологии стекольного производства, получил цветные стёкла — смальты для изготовления мозаичных картин, заложил основы научного понимания процесса приготовления фарфоровых масс. Полученный им фарфор по белизне, блеску и прозрачности превосходил саксонский. В лаборатории проводился анализ горных пород, солей и исследовались растворы.

Здание лаборатории не сохранилось. В 1950 году специально для Политехнического музея на основе архивных материалов и предметов был изготовлен макет лаборатории в масштабе 1 : 10 (фото вверху). Он отличается ювелирным исполнением всех деталей, большинство предметов выполнено из тех же материалов, что и оригиналы.

В 1748 году по настоянию Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) на Васильевском острове была построена первая в России научно‑исследовательская химическая лаборатория Петербургской академии наук. В здании лаборатории находилось рабочее помещение с очагом и лабораторными печами, комната для взвешивания, записей и чтения лекций, кладовая для «хранения сырых материалов и произведений химии», чердачное помещение для хранения приборов и химической посуды.

С 1748 по 1757 год Ломоносов много и упорно работал в лаборатории и провёл множество исследований. Экспериментальным путём он первым открыл закон сохранения вещества и энергии, его работы легли в основу нового раздела науки — физической химии. Учёный разработал новые технологии стекольного производства, получил цветные стёкла — смальты для изготовления мозаичных картин, заложил основы научного понимания процесса приготовления фарфоровых масс. Полученный им фарфор по белизне, блеску и прозрачности превосходил саксонский. В лаборатории проводился анализ горных пород, солей и исследовались растворы.

Здание лаборатории не сохранилось. В 1950 году специально для Политехнического музея на основе архивных материалов и предметов был изготовлен макет лаборатории в масштабе 1 : 10 (фото вверху). Он отличается ювелирным исполнением всех деталей, большинство предметов выполнено из тех же материалов, что и оригиналы.

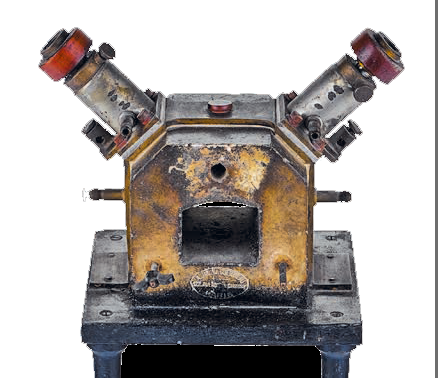

Электродуговая муфельная печь

В последнем десятилетии XIX века в химические лаборатории пришло электричество. В 1892–1896 годах французский химик Анри Муассан активно разрабатывал лабораторные электродуговые печи с регулируемым положением электродов.

Французский инженер‑конструктор Эжен Дюкрете творчески переработал и развил идеи Муассана в области создания подобного оборудования. В итоге была создана конструкция муфельной электродуговой печи, позволяющей достигать высоких температур в реакционной зоне и проводить работы без риска для здоровья экспериментатора.

В коллекции Политеха (тогда — Музея прикладных знаний) одна из таких печей появилась в 1893 году — всего спустя два года после появления её идеи. Работа печи демонстрировалась в музейных помещениях: в камере печи, например, была сплавлена платиновая проволока и жесть.

В последнем десятилетии XIX века в химические лаборатории пришло электричество. В 1892–1896 годах французский химик Анри Муассан активно разрабатывал лабораторные электродуговые печи с регулируемым положением электродов.

Французский инженер‑конструктор Эжен Дюкрете творчески переработал и развил идеи Муассана в области создания подобного оборудования. В итоге была создана конструкция муфельной электродуговой печи, позволяющей достигать высоких температур в реакционной зоне и проводить работы без риска для здоровья экспериментатора.

В коллекции Политеха (тогда — Музея прикладных знаний) одна из таких печей появилась в 1893 году — всего спустя два года после появления её идеи. Работа печи демонстрировалась в музейных помещениях: в камере печи, например, была сплавлена платиновая проволока и жесть.

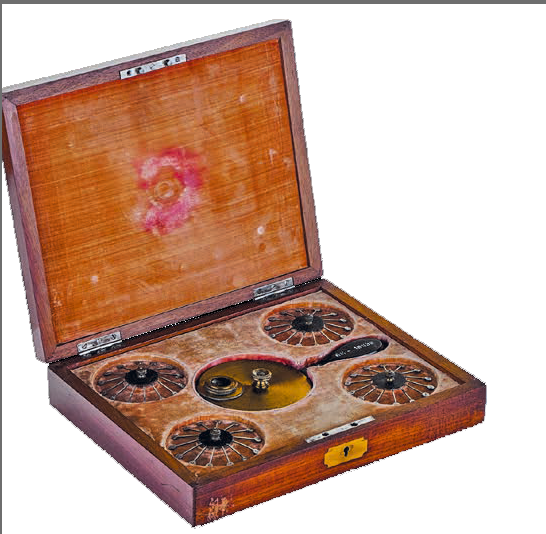

Микроскоп простой демонстрационный И.П. Переверзева

В коллекции Политехнического музея находится единственный в мире экземпляр микроскопа, созданного прозектором кафедры нормальной анатомии Медико‑хирургической (ныне Военно‑медицинской) академии в Петербурге. Учёный создал его для наблюдения непрозрачных препаратов в гистологической практике на основе изобретения немецкого анатома XѴIII века Иоанна Натаниеля Либеркюна.

Основной элемент, впервые введённый Либеркюном, — вогнутое сферическое зеркало с отверстием в центре для линзы‑объектива. В фокусе зеркала устанавливается непрозрачный препарат. Свет падает на зеркало, отражается от него и освещает препарат, который рассматривается через линзу‑объектив. Все детали этой конструкции повторены Переверзевым. Но отличительной особенностью его микроскопа стало устройство препаратодержателя. У Либеркюна в каждом микроскопе установлен один препарат, у Переверзева 14 препаратов закреплены на специальном держателе, который находится в центре корпуса микроскопа и поворачивается с помощью винта. Всего таких препаратодержателей пять, то есть в комплекте с одним микроскопом могут находиться 70 сменных препаратов. Микроскоп хорошо сохранился и экспонируется в Политехническом музее в том же футляре красного дерева, куда его поместил сам Переверзев.

В коллекции Политехнического музея находится единственный в мире экземпляр микроскопа, созданного прозектором кафедры нормальной анатомии Медико‑хирургической (ныне Военно‑медицинской) академии в Петербурге. Учёный создал его для наблюдения непрозрачных препаратов в гистологической практике на основе изобретения немецкого анатома XѴIII века Иоанна Натаниеля Либеркюна.

Основной элемент, впервые введённый Либеркюном, — вогнутое сферическое зеркало с отверстием в центре для линзы‑объектива. В фокусе зеркала устанавливается непрозрачный препарат. Свет падает на зеркало, отражается от него и освещает препарат, который рассматривается через линзу‑объектив. Все детали этой конструкции повторены Переверзевым. Но отличительной особенностью его микроскопа стало устройство препаратодержателя. У Либеркюна в каждом микроскопе установлен один препарат, у Переверзева 14 препаратов закреплены на специальном держателе, который находится в центре корпуса микроскопа и поворачивается с помощью винта. Всего таких препаратодержателей пять, то есть в комплекте с одним микроскопом могут находиться 70 сменных препаратов. Микроскоп хорошо сохранился и экспонируется в Политехническом музее в том же футляре красного дерева, куда его поместил сам Переверзев.

Весы газовые конструкции Люкса

Весы газовые конструкции Люкса — авторская разработка немецкого инженера Фридриха Люкса. Политехнический музей — обладатель единственного экземпляра, известного на сегодняшний день в России.

Это один из первых приборов для автоматического определения удельного веса газов. Прибор может использоваться как для лабораторных исследований, так и для технического надзора за качеством магистрального газа. Основной элемент весов — качающееся коромысло с заполненным газом сферическим поплавком, размещённым в газовой среде. Именно такая конструкция весов положила начало измерению плотности газов методом определения «эффекта всплывания».

Весы Люкса послужили инженерам разных стран прототипом для создания новых вариантов газовых весов. Конструкции, действующие на основе «эффекта всплывания», используются и сегодня.

Весы газовые конструкции Люкса — авторская разработка немецкого инженера Фридриха Люкса. Политехнический музей — обладатель единственного экземпляра, известного на сегодняшний день в России.

Это один из первых приборов для автоматического определения удельного веса газов. Прибор может использоваться как для лабораторных исследований, так и для технического надзора за качеством магистрального газа. Основной элемент весов — качающееся коромысло с заполненным газом сферическим поплавком, размещённым в газовой среде. Именно такая конструкция весов положила начало измерению плотности газов методом определения «эффекта всплывания».

Весы Люкса послужили инженерам разных стран прототипом для создания новых вариантов газовых весов. Конструкции, действующие на основе «эффекта всплывания», используются и сегодня.

Вакуумный дистиллятор с паровым обогревом

В коллекции Политехнического музея представлена целая серия лабораторных перегонных кубов конца XIX – начала ХХ века. Такие аппараты широко использовались до настоящего времени для получения дистиллированной воды, определения содержания спирта в вине, пиве, браге. А вот вакуумный дистиллятор, хотя и выглядит как перегонный куб, имеет гораздо более сложное устройство. Его применяли для отгонки с паром при пониженном давлении эфирных масел из растительного сырья, находящегося в кипящей воде.

Перегонку под вакуумом для очистки эфирных масел химики использовали довольно давно, но для получения масел непосредственно из растительного сырья впервые применили в 1890 году. Такой способ до сих пор используют для получения особо «нежных» эфирных масел. Так, например, самым ценным в парфюмерии считается розовое масло, полученное именно методом вакуумной водно‑паровой дистилляции.

Музейный вакуумный дистиллятор с паровым обогревом изготовлен в конце XIX – начале ХХ века в Германии и в те же годы приобретён музеем.

В коллекции Политехнического музея представлена целая серия лабораторных перегонных кубов конца XIX – начала ХХ века. Такие аппараты широко использовались до настоящего времени для получения дистиллированной воды, определения содержания спирта в вине, пиве, браге. А вот вакуумный дистиллятор, хотя и выглядит как перегонный куб, имеет гораздо более сложное устройство. Его применяли для отгонки с паром при пониженном давлении эфирных масел из растительного сырья, находящегося в кипящей воде.

Перегонку под вакуумом для очистки эфирных масел химики использовали довольно давно, но для получения масел непосредственно из растительного сырья впервые применили в 1890 году. Такой способ до сих пор используют для получения особо «нежных» эфирных масел. Так, например, самым ценным в парфюмерии считается розовое масло, полученное именно методом вакуумной водно‑паровой дистилляции.

Музейный вакуумный дистиллятор с паровым обогревом изготовлен в конце XIX – начале ХХ века в Германии и в те же годы приобретён музеем.

Печатается по: Пять экспонатов, которые стоит увидеть // Мир Музея. 2021. №6. С.4–5.

См. также: Ахметьева В. «Термен играет Глюка на вольтметре!» // Мир Музея. 2023. №8. С.40–42.

Дин (Хохолева) И. Музыка на службе астрономии // Мир Музея. 2023. №2. С.13–15.

Плетникова Л. Музеум натуральной истории // Мир Музея. 2023. №5. С.31–35.

Сергазина К. Дом занимательных наук // Мир Музея. 2023. №2. С.9.

Лупанова Е. Весь мир — кунсткамера // Мир Музея. 2019. №11. С.2–5.

Дин (Хохолева) И. Музыка на службе астрономии // Мир Музея. 2023. №2. С.13–15.

Плетникова Л. Музеум натуральной истории // Мир Музея. 2023. №5. С.31–35.

Сергазина К. Дом занимательных наук // Мир Музея. 2023. №2. С.9.

Лупанова Е. Весь мир — кунсткамера // Мир Музея. 2019. №11. С.2–5.